- こくみん共済 coop の公式ホームページ

- あんしんのタネ

人生100年時代、「すこやかであること」は誰もが望むところ。

すこやかなココロやカラダ、日々の豊かさを保つための、ちょっとした知識、

ちょっとした実践法。それらは、生きてゆく中で遭遇するかもしれない、

いざというときにも、思いがけず役立つかもしれません。

こくみん共済 coop のWebカルチャースクールは、

自分をメンテナンスするためのヒントを、シリーズでお届けします。

人生100年時代、「すこやかであること」は誰もが望むところ。

すこやかなココロやカラダ、日々の豊かさを保つための、ちょっとした知識、ちょっとした実践法。それらは、生きてゆく中で遭遇するかもしれない、いざというときにも、思いがけず役立つかもしれません。

こくみん共済 coop のWebカルチャースクールは、自分をメンテナンスするためのヒントを、シリーズでお届けします。

第5回

後編

深く眠り、すっきり起きるため

知っておきたい睡眠の基礎知識

深く眠り、すっきり起きるため 知っておきたい睡眠の基礎知識

私たちは毎日、眠ることと起きることを繰り返しています。人は誰しも、眠らないと生きていくことができません。しかし、「良い睡眠」とはなにか、そのためにどんな生活を送ればよいのか、案外知らない方も多いのではないでしょうか。今回は日本睡眠学会 睡眠専門医の鈴木真由美先生に、何時間眠るのが適正か、よい睡眠をとるにはどうしたらよいのか、といったさまざまな疑問を投げかけました。今日から実践できる、よい睡眠をとるための講座を前中後編3回シリーズでお届けします。

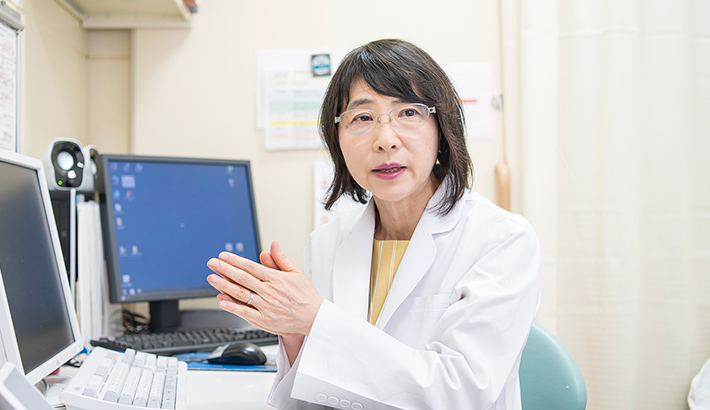

東京女子医科大学病院 睡眠科

日本睡眠学会 睡眠専門医

鈴木 真由美さん

1984年に東京女子医科大学医学部を卒業した後、1989年から1992年まで米国スタンフォード大学Sleep Research Centerに留学。睡眠時無呼吸症候群と血圧日内リズムの研究を行い、医学博士号を取得した。2010年の東京女子医科大学附属青山病院睡眠総合診療センター開設時から睡眠医療を担当。現在は、新宿・河田町にある同大学病院睡眠科にて睡眠覚醒概日リズム障害、睡眠関連運動障害(むずむず脚症候群など)、睡眠時随伴症(レム睡眠行動障害など)、過眠症(ナルコレプシーなど)、睡眠時無呼吸症候群(SAS)、不眠症などすべての睡眠障害の診断、治療、研究を行っている。日本睡眠学会 睡眠薬適正使用ガイドライン作成WG班員。

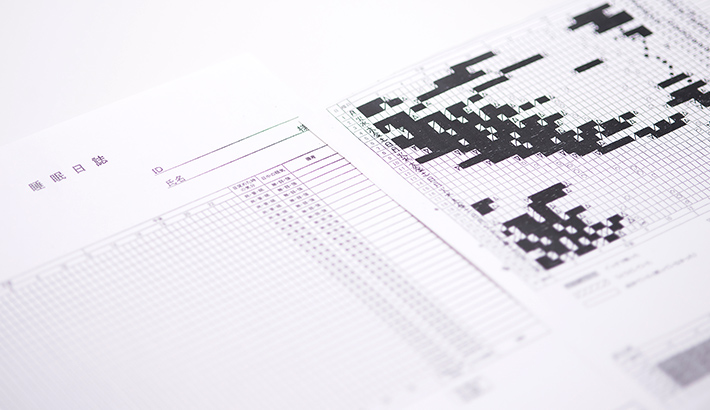

睡眠日誌をつけて、自分の睡眠を知る

睡眠時間がとれなかったり、よく眠れなかったりすると、なんとなく調子が悪くなります。これは自律神経のひとつ「交感神経」が働きすぎてしまうからだそうです。

「交感神経は心拍数や体温を上昇させ、食欲などを促す活動時に優位に働く神経で、副交感神経は休息時に優位に働く神経です。ずっと起きていると交感神経が優位な状態が続き、動悸や頭痛を引き起こします。さらに、ストレスのホルモン『コルチゾール』の分泌が続き、うつ病になることも」

また肥満の人は睡眠時間が短い、といった報告もあるそうです。睡眠に問題があると、健康リスクが高まります。

自分がちゃんと眠れているか知る方法の一つが、睡眠日誌をつけることです。睡眠日誌には、寝ている時間、起きている時間などを日々記録します。眠る時間や起きる時間が後ろ倒しになっている人は「睡眠相後退症候群」かもしれません。

「そういう方には、カーテンを開けたまま寝る、無理やり起きて陽の光を浴びるなどして、正しい概日リズムを取り戻してもらいます。重度の場合は入院して生活を整えてもらうこともあります」

最初はただの夜更かしや寝坊などだったとしても、徐々に睡眠のリズムがずれていき、24時間のリズムと完全にずれてしまうと治すのが難しいのだとか。睡眠日誌は検索するとダウンロードできるサイトなどもあるので、一度つけてみるのもよいかもしれません。

寝ている時に息が止まる。本人は気づかない怖い病気

睡眠時間を確保しているのに、日中の眠気がとれない。朝起きるとなんとなく疲れている。大きないびきをかく。そんな人は、睡眠時に呼吸が止まる「睡眠時無呼吸症候群」の可能性も考えられます。

「睡眠時無呼吸症候群は、肥満男性に多く見られますが、顎が小さくて平らな顔である東洋人は、肥満でなくてもなりやすいですね。女性は閉経で女性ホルモンが減ることにより、顔の筋肉がゆるんで無呼吸になりやすくなります」

息が止まっているとき、体に何が起こっているのでしょうか。

「基本的には、舌根が喉の方に落ちてしまう『舌根沈下』が起こっています。そうすると、空気の通り道が塞がれてしまう。そして息が止まる。体に酸素がいかなくなると、脳に『起きろ』という覚醒反応が起きます。そして、呼吸が再開してふさがれた気道を空気が通る。その音がいびきになります」

重度の患者さんは、睡眠時の血中酸素飽和度が、通常90%以上あるところ50%ほどに下がってしまうことも。また、たびたび脳が起こされるため、深い睡眠が少なくなります。それゆえに糖尿病やメンタル失調などの確率も上がります。重度の睡眠時無呼吸症候群の患者は10年放置すると、脳梗塞や心筋梗塞で4割が死亡するというおそろしい報告もあります。

先生からのアドバイス

無呼吸が起こらず、いびきだけをかいている状態。これも実はよくないんです。なぜかというと、自分のいびきで脳に覚醒反応が起こるからです。それがたびたび起こることで、動脈硬化を引き起こすという報告もあるのです。家族などにいびきがうるさいと言われる場合、睡眠外来を受診することを考えてみてください。

気になることがあれば、専門の病院で検査を

睡眠時無呼吸症候群は、自覚がないことが多いもの。息が止まっていても、本人は気づかないのです。睡眠時に何が起きているか知るためには、睡眠専門の検査が必要です。

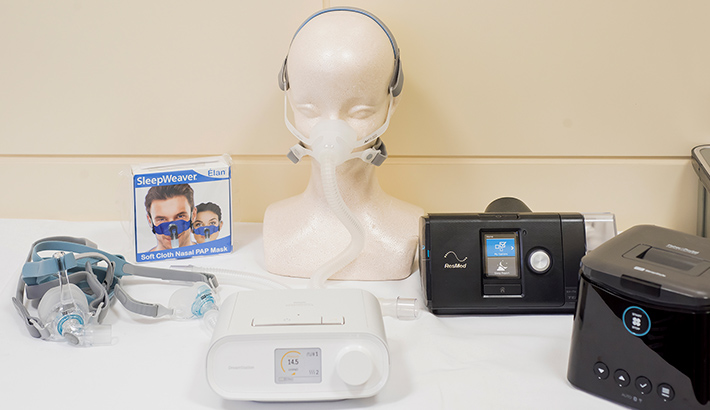

睡眠中1時間あたりの無呼吸、低呼吸が20回以上起こっていたら、鼻から空気を送り込んで気道を広げる機器CPAP(シーパップ)という治療法が医療保険で適用されます。もう少し軽症だと、マウスピースを使用する場合もあります。

「肥満が原因の人は痩せると改善することもあります。体位依存性といって仰向けだと無呼吸になるけれど、横向きになると出ないということもあります。その場合は、横向きで寝るくせをつけると改善します」

検査を受けるには、どんな病院に行けばよいのでしょうか。

「睡眠の専門医がいる病院がいいと思います。どの病院に専門医がいるかは、日本睡眠学会のホームページに載っていますので探してみてください」

「たかが睡眠」と思わずに、なにか不安なことがあったら、睡眠外来を訪ねてみましょう。

いざというときのためにも!

普段から、自分はどういう環境だと寝やすいのか把握しておくことが大切です。災害が起こった際は、体育館などの避難所でも、プライベート空間をなるべく確保する、タオルでちょうどいい枕を作る、床にダンボールを1枚でも敷いて保温するなど、できる範囲で環境を整えましょう。また、睡眠時無呼吸症候群の方はマウスピースを持って避難するだけで、だいぶ眠りやすくなります。緊急時に持ち出しやすいところに置いておくとよいかもしれません。

編集後記

周囲に、「よく眠れない」と嘆く高齢者はいませんか?睡眠時間は「7〜8時間が適切」とよく耳にするので、それを基準に不健康だと悩んでいたら、この記事の前編に書かれていることを、ぜひ教えて差し上げてください。無理に早寝を心がけている方も多そうですが、高齢になると“遅寝早起き”で良いとのこと。「夜の時間は自分の好きなことをして楽しく過ごしてください」との鈴木先生の言葉は、福音となるかもしれません。

レポート:崎谷実穂

お問い合わせ[お客様サービスセンター]

- ※電話番号のお掛け間違いにご注意ください。

- ※自動音声でご案内後、担当者におつなぎします。

- ※休み明けは電話が混み合うことがございます。ご迷惑をおかけしますが、ご了承ください。