- こくみん共済 coop の公式ホームページ

- あんしんのタネ

人生100年時代、「すこやかであること」は誰もが望むところ。

すこやかなココロやカラダ、日々の豊かさを保つための、ちょっとした知識、

ちょっとした実践法。それらは、生きてゆく中で遭遇するかもしれない、

いざというときにも、思いがけず役立つかもしれません。

こくみん共済 coop のWebカルチャースクールは、

自分をメンテナンスするためのヒントを、シリーズでお届けします。

人生100年時代、「すこやかであること」は誰もが望むところ。

すこやかなココロやカラダ、日々の豊かさを保つための、ちょっとした知識、ちょっとした実践法。それらは、生きてゆく中で遭遇するかもしれない、いざというときにも、思いがけず役立つかもしれません。

こくみん共済 coop のWebカルチャースクールは、自分をメンテナンスするためのヒントを、シリーズでお届けします。

第2回

後編

東洋医学の考えを学び

「万病の元」の冷えを防ごう

東洋医学の考えを学び「万病の元」の冷えを防ごう

寒さがこたえる季節、夜は手足が冷えて眠りづらいという方もいらっしゃるのではないでしょうか。今回は、「冷え」をテーマに、東邦大学医療センター 大森病院 東洋医学科の田中耕一郎先生にお話をうかがいました。食べ物や服装に気をつけることで、冷えを防いでいきましょう。前中後編3回シリーズでお届けします。

東邦大学医療センター 大森病院

東洋医学科准教授

田中 耕一郎さん

1993年、北海道大学教育学部教育社会学講座卒業後、株式会社福武書店(現:ベネッセコーポレーション)に就職。退職後、富山医科薬科大学(現:富山大学)に入学し、医学部を卒業。自治医科大学一般内科の勤務を経て、2006年東邦大学医療センター大森病院東洋医学科入局。2008年に、中華人民共和国 昆明医学院に留学。現在、日本内科学会認定総合内科専門医、日本東洋医学漢方専門医・指導医。

著書に『漢方一問一答 99の素朴なギモンに答えます!』(共著/中外医学社)など。

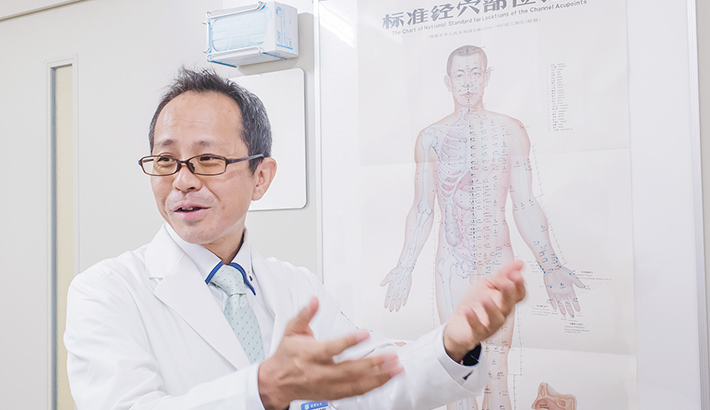

冷え予防に効果的な3つのツボとは

今度は、冷えを防ぐための服装について聞いてみましょう。ただ厚着をすればいいのではなく、どうやら体には温めるべきポイントがあるようです。

「首のうしろの骨が出っ張っているところ。これは、大椎という重要なツボです。お年寄りから『風邪が首から入ってくるから温かくしなさい』と言われたことはありませんか?これは東洋医学としては正しい言い方で、大椎のあたりに冷たい刺激が加わると風邪を引きやすいんです」

秋冬は、マフラーやネックウォーマーなどでしっかり首元を温めることが大事なんですね。温めるべきところは他にもあります。それは、背中側の腰のあたり。

「5つある腰椎の上から2番目と3番目の間に『命門』というツボがあります。ここも冷え対策にとっては重要です。熱の貯蔵庫と考えられていて、ここを冷やすと体全体が冷えてしまいます」

腰のあたりが寒風にあたるような服装をすることはそんなにないと思いますが、下着をしっかり着たり、トップスをズボンやスカートに入れたりすると、命門を守ることができるでしょう。

最後のツボは、足首にあります。

「内くるぶしのてっぺんに小指を置き、そのまま膝の方に他の指をそえた時、人差し指がくる場所を三陰交と言います。ここを温めるといいですね。生理痛など女性特有の症状にも効果的です」

半端丈のズボンなど足首が出るようなファッションは、秋冬は避けたほうが無難かもしれません。関節というのは冷えやすい箇所なのだそうです。足湯などで温めるのも良さそうです。

着込みすぎず、ある程度は寒さを感じよう

2000年前に書かれた東洋医学の医学書には、「春にきつい服を着てはいけない」と書いてあるそうです。

「春は、日も長くなって行動時間も増える。植物が成長していくように、意識も外を向いて広がっていく。そういうとき服に締め付けられると、居心地が悪いんですね。逆に秋冬は、寒冷刺激から体を守るために体表の肌理がしまっていく。そのなかで、大事なツボを重点的に守ると冷えに負けずに過ごせます」

では、もこもこと着込み、暖房のきいた暖かいところにいればいい?そうではなく、あまり体を甘えさせてはいけないんだそうです。

「東洋医学では自然を敵とするのではなく、暑さや寒さの季節変化を利用して体を強くしていこう、という考え方があります。もちろん、体力や抵抗力が落ちているお年寄りは無理をしないでください」

冬は冬で、適度に寒さを味わうのがいいんですね。

先生からのアドバイス

寒くて眠れない夜におすすめなのは、お灸です。本格的なお灸はモグサというヨモギの葉の毛をこよって使いますが、自宅でやるときは市販の簡易的なお灸セットで十分です。背中のツボなどはむずかしいので、足の三陰交などをじんわり温めましょう。

温めれば、気分も上を向く

秋冬の気分の落ち込みは、冷えからきていることが多いそうです。

「本当は、寒くなろうと、忙しかろうと、そうした変化に左右されない程度のエネルギーを持つことが理想。でも、そんなにエネルギーが充実している人ばかりじゃないですよね。だから冷やしてエネルギーが減らないよう、気をつけることが必要なんです。疲れている時は、体を温めるだけで気分も上を向きますよ」

落ち込んでいる時はエネルギーが不足している上に、同時に冷えやすくもなっていて、悪循環なのだそう。だからまず、不用意に体を冷やさないことから始めましょう。

いざというときのためにも!

秋冬の災害時に、避難所生活を送ることになるかもしれません。寒くても空調を調整できない時には、カイロなどで自分を温めるしかありません。そんなときには、熱の貯蔵庫のツボ「命門」のことを思い出してください。背中側の命門とちょうどお腹側にある「関元」で体を挟むようにしてカイロを貼ると、そこから体全体を温めることができます。首元の「大椎」や足首あたりの「三陰交」を覆って、冷やさないようにすることもお忘れなく。

編集後記

健康や美容を語るとき、大敵としてしばしば話題になる「冷え」ですが、2000年も前にすでに語られていたとは、東洋医学おそるべし。知るほどに深い世界であろうとは思いますが、食べ物や、服装など、普段の生活の中で気軽に対策を取り入れることができるのは、お財布への負担も少なくて助かりますね。寒い季節はもちろん、油断しがちな夏に心がけることが重要だそうなので、一年を通して実践しましょう。

レポート:崎谷実穂

お問い合わせ[お客様サービスセンター]

- ※電話番号のお掛け間違いにご注意ください。

- ※自動音声でご案内後、担当者におつなぎします。

- ※休み明けは電話が混み合うことがございます。ご迷惑をおかけしますが、ご了承ください。