- こくみん共済 coop の公式ホームページ

- あんしんのタネ

人生100年時代、「すこやかであること」は誰もが望むところ。

すこやかなココロやカラダ、日々の豊かさを保つための、ちょっとした知識、

ちょっとした実践法。それらは、生きてゆく中で遭遇するかもしれない、

いざというときにも、思いがけず役立つかもしれません。

こくみん共済 coop のWebカルチャースクールは、

自分をメンテナンスするためのヒントを、シリーズでお届けします。

人生100年時代、「すこやかであること」は誰もが望むところ。

すこやかなココロやカラダ、日々の豊かさを保つための、ちょっとした知識、ちょっとした実践法。それらは、生きてゆく中で遭遇するかもしれない、いざというときにも、思いがけず役立つかもしれません。

こくみん共済 coop のWebカルチャースクールは、自分をメンテナンスするためのヒントを、シリーズでお届けします。

第2回

中編

東洋医学の考えを学び

「万病の元」の冷えを防ごう

東洋医学の考えを学び「万病の元」の冷えを防ごう

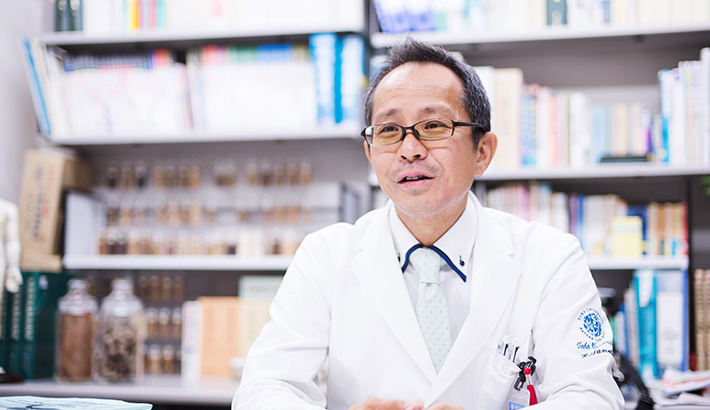

寒さがこたえる季節、夜は手足が冷えて眠りづらいという方もいらっしゃるのではないでしょうか。今回は、「冷え」をテーマに、東邦大学医療センター 大森病院 東洋医学科の田中耕一郎先生にお話をうかがいました。食べ物や服装に気をつけることで、冷えを防いでいきましょう。前中後編3回シリーズでお届けします。

東邦大学医療センター 大森病院

東洋医学科准教授

田中 耕一郎さん

1993年、北海道大学教育学部教育社会学講座卒業後、株式会社福武書店(現:ベネッセコーポレーション)に就職。退職後、富山医科薬科大学(現:富山大学)に入学し、医学部を卒業。自治医科大学一般内科の勤務を経て、2006年東邦大学医療センター大森病院東洋医学科入局。2008年に、中華人民共和国 昆明医学院に留学。現在、日本内科学会認定総合内科専門医、日本東洋医学漢方専門医・指導医。

著書に『漢方一問一答 99の素朴なギモンに答えます!』(共著/中外医学社)など。

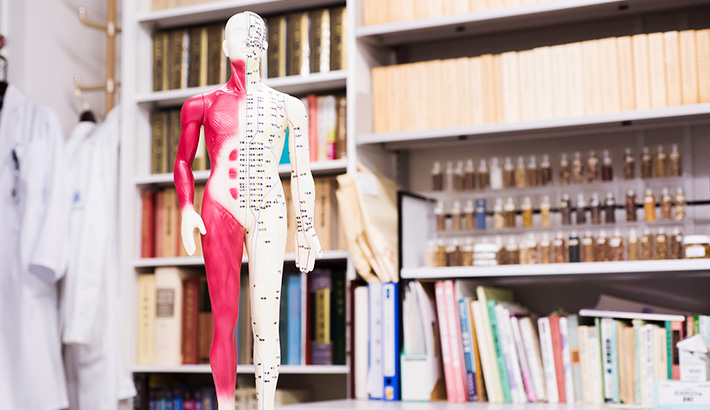

“めぐり”が悪い人は、末端が冷えやすい

冷えの治療には、3種類あると田中先生は言います。1つ目は熱を生産する力を強化すること、2つ目は胃腸の動きをよくすること、そして3つ目はめぐりをよくすることです。ということは、めぐりが悪いと冷えるのでしょうか?

「気(き・エネルギー)や血(けつ・血液)のめぐりが悪い人は、末端が冷えやすいんです。体の他のところは問題ないのに、手足だけ冷えている。そんな場合の冷えは、めぐりが悪いことが原因かもしれません」

怒りで興奮している場合にもめぐりが悪くなり、手足の冷えが起こるそうです。また緊張状態におかれてストレスがかかっているときも、血管がしまり、めぐりが悪くなります。

そんなときの体は、温める力はあってもそれがうまく機能していない状態になっています。

「部屋でストーブをいくらたいても、衝立てで区切られていたら、全体を温めることはできないですよね。だから、さらに温めようとするのではなく、衝立てをとって温かい空気を寒いところに流すような治療をします」

気や血が詰まる場所は、喉のあたりか肋骨の下と決まっているそうです。だいたい、その場所の上は熱く、下と末端が冷たくなります。気や血の通りをよくするのに、効果的なのが生のハッカ(ミント)です。

「怒りに関係した冷えの対処法として、よくハッカを使います。本来は漢方薬として摂取しますが、ミントの香りをかぐだけでも効果的です。漢方ではけっこう香りを利用します。香りをメインに作られた薬もあるんですよ」

香りが効くならば、生の葉を使ったミントティーなどを飲むのも良さそうです。

なんとなく呼吸が浅い。そんなときは紫蘇を

めぐりを良くする食べ物として、田中先生はもうひとつ「紫蘇」を挙げました。漢方薬では「チリメンジソ」という葉が赤い種類の紫蘇を使いますが、家庭で食べる場合は大葉でも大丈夫です。

「こちらも熱を加えてはいけません。揮発性の物質が多いので、そのまま食べることをおすすめします。紫蘇は肺のめぐりをよくすると考えられています」

また、紫蘇は喉のあたりの流れをよくする効果もあり、ストレスで喉がつまるように感じるときなどにも使われているそうです。

「深い呼吸ができない状態では、気も停滞するんです。それで、手足が冷えやすくなってしまうんですね」

東洋医学ではストレスは、内臓が弱っていることから来ると考えられているのだとか。

「肺には悲しみや憂い、肝(臓)は怒り、消化器系は思い悩み、腎は恐れ驚きと感情が臓器に配属されていると考えます。そこが弱くなると、その配属されている感情が強く生まれるんです」

「病は気から」ならぬ、「ストレスは臓器から」、ということでしょうか。イライラしたり落ち込んだりしているときは、体の方をまず健康にすることが必要なのかもしれません。

先生からのアドバイス

梅干しも、ストレスによる冷えに効果的です。酸味には怒りを鎮める力があるんです。酸味は、カーっと熱くなっているところを、潤して、鎮めてくれます。蜂蜜や水飴など甘い物でも同じような作用があるのですが、カロリーが気になるという方もいるでしょう。梅干しであれば少量ですし、カロリーも問題ありません。

風邪の予防にはお粥がいい

体を温め、風邪をひかないようにするためにはお粥がいいそうです。

「漢方では、シナモン(肉桂)を入れたお粥を出すことがあります。これは、ごはんよりも汁が大事なんです。胃腸を強くし、体を温める作用があります。汁にけっこう栄養があるので、食欲がない時などは汁だけでも食べてください」

また、胃腸のことを考えると新米よりも古い米が良いそう。胃腸に優しく、吸収しやすいのです。また、麦には精神安定作用があるため、イライラしているときは麦を混ぜたお粥もおすすめです。

お問い合わせ[お客様サービスセンター]

- ※電話番号のお掛け間違いにご注意ください。

- ※自動音声でご案内後、担当者におつなぎします。

- ※休み明けは電話が混み合うことがございます。ご迷惑をおかけしますが、ご了承ください。