- こくみん共済 coop の公式ホームページ

- あんしんのタネ

-

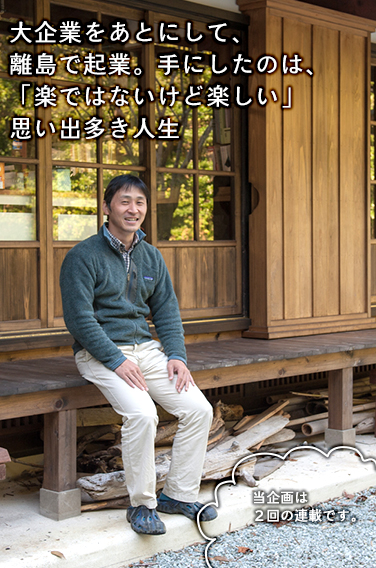

- あべ・ひろし/愛媛県出身。愛知県で育ち、京都大学大学院(工学研究科)修了後、トヨタ自動車入社。エンジニアとして将来を嘱望されたが、現代の資本主義に限界を感じ、新しい生き方に挑戦しようと入社4年目に退社。小笠原諸島への旅を経て、島根県隠岐郡の離島にある海士町に移住。持続可能な社会のモデルづくりをめざし、2008年、仲間と(株)巡の環(めぐりのわ)を設立。地域を守り、盛り上げる「地域づくり事業」のほか、地域を理解し地域から学ぶための「教育事業」、地域の魅力ある商品について発信する「メディア事業」を手がける。起業家としての活動の傍ら、自らも自然と共にある暮らしの実践を目標にしている。 巡の環公式サイト

![]()

― 阿部さんにとっての人生のロールモデルというのは、人や自然と共にある暮らしを実践されているかたを指すので合っていますか。

阿部さん :はい。僕は、どんなことも現場が重要だと信じています。それは、ほかでもない、トヨタで叩き込まれたことでもあります。では、人間らしい暮らしの現場がどこにあるかというと、少なくとも僕は田舎にあると思うんです。暮らしが、人の手の中にありますから。また、人と人、人と自然の距離が近いからこそ、養われるのではないかと思う精神性のひとつに、利他の心があるように感じます。自分だけ、自分の時代だけを考えていると成立しないからです。大企業は、マーケットの中でひとり勝ちをめざし、短期的な利益をとろうとしますが、海士町のような場所ではそんなこと端から不可能ですよね。でも、本来はそうじゃないですか?

― そうですね。特に、地球規模の環境や資源問題がこれだけ深刻な現代においては。

阿部さん :ですよね。海士町に来てから、多くの人の利他的な生き方に触れて、心から、自分もそうありたいと思いました。僕も、巡の環も、地域と一体で良くなってゆきたい。

― 手応えはあるのではないですか。

阿部さん :まだまだですねぇ。巡の環は、主に島外の人たちを対象に、地域との交流により得られる体験を提供したり、地域の魅力や価値を共有するためのさまざまな企画を行ってきました。イオンやサントリーの労働組合、日立など、大きな組織の研修に採用される例も複数出てきました。手がけている特産品の通信販売にも、一定のファンがついてくれています。ですが、ビジネスとしてはまだまだ。課題は単価アップです。離島であるがゆえ、来島してもらうにも特産品を販売するにも、お客様にとっては交通費や送料がかさむので、自分たちの取り分を上げにくい。それを補うために絶えずたくさんの企画をこなさなくてはならない、いわば「貧乏ヒマなし」状態が続いているためです。無理なく続けてゆけるモデルにしなくては、地域のためにもなりません。

― そうですか。巡の環ほど、地域づくりの分野で全国的に知られた存在でも、今はまだ大変なのですね。でも、楽じゃないけど、楽しい。

阿部さん :あはは。そうですね。悩むことだってしょっちゅうありますけれど、ほら、立ち上げて5年以内に潰れるベンチャー企業が8割だっていいますよね。こんな不便な田舎で、こんな会社が7年も続いているほうがふつうじゃないんですよ。海士町が、町長を筆頭に、外に、未来に向かって攻めているところだからこそできている。地元の理解や協力も得られて、本当にありがたいです。やっぱりこれも、楽じゃないけど楽しいですね。

― 事業の性質上、地元の協力抜きには成り立たないですものね。でもそれも、阿部さんたちが、地元にとけ込んで、信頼を得ていないととても無理なことかと。阿部さんはこの島にIターンしてきて、その点では苦労しませんでしたか。なにか心がけてきたことはありますか。

阿部さん :幸いにして、苦労というほどのものはなかったように思います。よそ者に対する海士町の懐の深さだと思っていますが、もしも僕自身が、うまくとけ込むためのなにかを持っていたのだとすると、「自分から打ち解けないと入ってゆけない」と、知っていたところかもしれません。

― 知っていた、というのは?

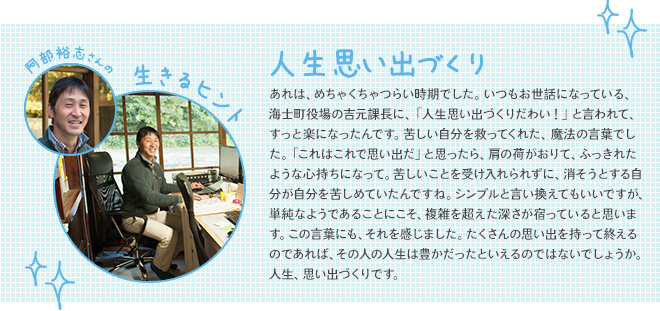

阿部さん :体験を通して。僕は子どもの頃から数えると、細かいのも合わせて13回も引っ越しを経験しているんです。子どもの頃の僕は、自分から積極的に人の輪に入ってゆくようなタイプではなく、恥ずかしがり屋だったと思います。小3の二学期に、愛媛から愛知に越したときはつらくて、今もそのときの気持ちをはっきりと覚えているくらい。それが、転校した先で知り合った友だちに、天才的に誰とでも仲良くなれる子がいて、その子の姿を通して学んだんです。

― 「自分から打ち解けないと入ってゆけない」と、学んだんですね。

![]()

阿部さん :そうなんです。とても印象的な思い出があります。その友だちと一緒にプールに行ったとき、見たことのない子に、すごく親しげに話しかけて仲良さそうに話していたので、あとで「知ってる子?」と聞いたら、「知らないよ」と、こともなげに答えるんです。子ども心に、ちょっとした衝撃を受けました。

― 子どもの時分の教訓が刻まれているのですね。

阿部さん :あのときの体験が原点であることは確かです。それ以来、仲間に入れてもらいたいなら、自分から飛び込んでゆくものだと。

― 確かに、極意かもしれません。ところで引っ越しは、海士町が最後ですか。

阿部さん :ここにずっといられたらいいとは思っています。これができたら出ようとか、次に住むのはここにしたいとか、そんな考えはまったくありません。でも、本当にずっといるのか、先のことはわからないですよね。…と言ったら、地元のおばちゃんに泣かれたことがあります(笑)。「ウソでもいいから、骨を埋めると言ってほしかった」って。

― あ…。

阿部さん :こうゆうところは不器用で、方便が出ないんですよ。好きな女の人にも同じ…(笑)。

― あはは。100%でないことは約束できない。誠実さでもあるのでしょうけれど。

阿部さん :ずっと、ふるさとと呼べるような場所がほしくて、今、ここをふるさとだと思えるのはとても嬉しいこと。一緒に死んでもいいと思える人たちが住んでいる場所ですから、僕なりに、覚悟を持ってこの島にいるつもりではあります。何十年か先に、「あのときはあんなこと言ってたよな」って、語り合えればいいなぁと思います。

― そのときの阿部さんは、どうなっていたいですか。

阿部さん :何十年も先だと困るのですが(笑)、もっともっと手仕事を覚えて、根を下ろした、土臭い暮らしをしていたいです。いずれは巡の環を人に渡して、農業漁業をもっとちゃんとやりながら、巡の環がつくろうとしている「海士人間力大学」にたまに顔を出して、いろんな人と学びあっていたいと考えています。ただ、今はこの島が世界一のド田舎モデルの島となるために尽力しながら、海士人間力大学を立ち上げて持続可能な社会の担い手を育てることをミッションの中心に据えて、もうひと踏ん張りしなくては。

バックナンバー

過去に掲載されたバックナンバーをご覧いただけます。

お問い合わせ[お客様サービスセンター]

- ※電話番号のお掛け間違いにご注意ください。

- ※自動音声でご案内後、担当者におつなぎします。

- ※休み明けは電話が混み合うことがございます。ご迷惑をおかけしますが、ご了承ください。