- こくみん共済 coop の公式ホームページ

- あんしんのタネ

-

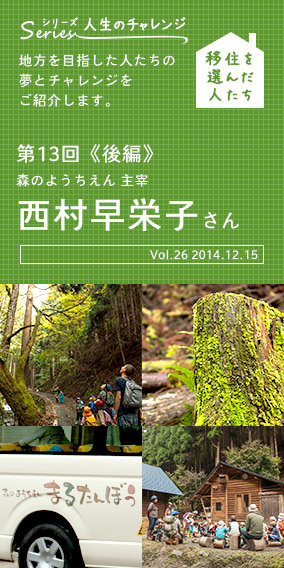

- にしむら・さえこ/東京都出身。中学時代に新聞を通して知った地球環境問題への関心から、熱帯林再生に携わりたいと考える。東京農業大学林学科→琉球大学農学研究科生産環境学部(修士課程)→京都大学農学研究科熱帯林環境学講座(博士課程)と進み、ミャンマーへの留学も経験する。帰国後の2000年に学生結婚し、出産。夫の出身地である鳥取県に居を移し、農林技師として鳥取県庁に入庁。智頭町に出会い憧れるようになり、第2子の産休を機に移住。2007年より仲間と森のようちえん ※ を智頭町につくる活動を始め、翌々年に開園。2012年より専従。 智頭町森のようちえん まるたんぼう公式サイト

― お仲間と始めた、森のようちえん「まるたんぼう」の前身となる活動で得た手応えは、どんなものでしたでしょう。

西村さん :まず、自分自身、子育てが楽しくて楽になりました。子どもを見守るって、慣れないと大変に感じますよね。見ててひやひやするし、もどかしいし、つい手を出したくなるものです。でも、それをせずに子どもに任せていると、子どもはみるみる力を発揮してくる。自然のなかで自由に遊ばせると、俄然いきいきして、元気になって、能力を全開にします。そんな姿に驚いたり喜んだりしていたら、気づくと自分もずいぶん、子どもに対しておおらかになり、子どもに任せられるようになっていました。親同士もつながって、一緒に考える仲間になれるし、素晴らしいというほかないと思いました。

― やはり実地、体験から得た感触を大事にされたんですね。

西村さん :まさにそうです。メンバーに幼児教育の専門家がいなかったのも、結果的に良かったのかもしれません。その分、型にはまらず、思い切ってできたところがあります。私がもし専門家だったら、例えば3歳児ならこれくらいできるとか、まだできないとか、知識にとらわれていた可能性もありますもん。

― 森のようちえん「まるたんぼう」を立ち上げて、だんだん人気を博すようになりますね。2013年には2園目の「すぎぼっくり」も加わりました。それだけ、西村さんたちの信じた感覚は正しかったということですね。

西村さん :自分たちがすごく努力したというより、周りに支えられて、そしてやはり、子どもたちの力がすごくて。子どもがいきいきとしっかりしてきて、お母さんは子育てにおおらかになり、楽になったという、私に起きたと同じことが、「まるたんぼう」にお子さんを通わせてくれているご家庭にも起きたんですよね。

![]()

― 悩める子育てをしている多くの人たちの希望になりますね。

西村さん :そうだといいと思います。ご覧になるとわかりますが、私たちの活動において、スタッフを含め大人のすることは、基本的に“見守ること”です。本当に危険なことを除いては、課題も、問題も、子どもたち自身が解決してゆきます。一日の始まりに、今日はどこに行ってなにをするかも子どもたちが決めますし、子どもたち同士でケンカになっても、当事者と、仲裁に入る別の子どもが、いつの間にか折り合いをつけています。

― すごい。でも、それはどんな子どもにもある力なんですね。

西村さん :もちろんです。今の世の中、大人が子どもに干渉しすぎ、導きすぎだと思います。自分たちの力でなんとかする経験を重ねた子どもたちは強いですよ。子どもには子どもの世界があり、ペースがあるから、大人とは別の、大人には考えつかないような方法を考えつくんです。子どもには、子どもだけで決める力があると、今の私たちは確信しています。

![]()

― 導きすぎ…。なるほど、そうかもしれませんね。以前、絵を描くことひとつとっても、子どもが使う色に大人が正誤を持ち出すからクリエイティビティが育たない、大人が邪魔している、という話を聞いたことがあります。それも、大人が「上手に絵が描けるようになるよう」導いているつもりなんですよね。

西村さん :そうなんですよ。不要な導きが多すぎて、子どもをスポイルしている。ガマンして見守り続けると、子どもの能力の偉大さに気づきますよ。でも、最近、森のようちえん発祥の地デンマークに視察に行ったら、思いのほか介入していてびっくりしました(笑)。以前見に行ったときはすごく感動したのに、今回見て、「まるたんぼう」のほうがいいと思って帰ってきました(笑)。

― そうですか。実際に、「まるたんぼう」の評判は全国区になってきましたものね。世界に類を見ない“見守り”保育、でしょうか。

西村さん :見守る方針が際立っているのは、もともと日本の森のようちえんの特徴なのかもしれません。「まるたんぼう」はその中でも徹底していると思いますが、大きな事故につながったケースはありません。「まるたんぼう」の子どもたちの危険を回避する能力は、平均的な同年代の子より高いはずです。理屈ではなく、体で覚えていますから。

― それは今日一緒に歩いてみて実感しました。あと、へこたれないですよね。斜面で転んであんなに泥んこになったら、泣いたり、もうイヤだとぐずったりしそうなものなのに。

西村さん :ここでは子ども自らが、自分の力でなんとかして当たり前だと思っているので(笑)。毎日のようにけっこうな距離を歩いたり、駆け回ったりしてますから、体も心も強くなります。傾斜のきついところでも粘り強く登るし、上手に駆け下りるし、感心しますよね。

![]()

― 本当に。なによりここには、そういうことを思いっ切りできる環境があるということですよね。

西村さん :その通りです。私たちが方針を貫けるのも、この環境があるのが大前提。都会では、“見守り”に限界があります。車が多いし、始終、「危ない!」「ダメ!」を繰り返えさないといけなくなると思います。

― 東京で生まれ育った西村さんですが、ここが本当に合っているようですね。

西村さん :合ってると思います!うちは子どもが3人いますけど、つくづく思うのは、子育てにはスペースが必要だな、ということ。少なくとも私は、今「まるたんぼう」でしているように、広々としたスペースで子どもたちを育てたいんです。それには都会だと無理があります。思いっ切り駆け回ることすら難しいですよね。それに、田舎だから自然が豊かなのは当たり前だとしても、この町は文化度も高いんです。歴史を感じさせる場所や、センス溢れる料理を出すお店もあります。「まだこんな風習が残っているのか」と驚くようなこともありますが、子どもの育ちにはすべて栄養素になると思っています。「本物の日本人」を育てているような気持ちです。

― 町も森のようちえんを全面的にバックアップされているとのことですし、すでに西村さんの存在は智頭町で広く知られているようですが、旺盛なチャレンジ精神で、次に挑戦するのはどんなことでしょう。

西村さん :ひとつは、サドベリースクールです。アメリカのサドベリーバレースクールをお手本にした、子どもの自主性と自由を重んじる学校。「まるたんぼう」や「すぎぼっくり」の子どもたちが大きくなっても、そのまま自分らしく成長できるよう、森のようちえんの後の受け皿にしたいと思っています。今は週末だけの活動ですが、将来的には広げてゆけたらと夢見ています。もうひとつはこの町に自然分娩の助産院をつくること。お母さんにストレスのない、できるだけ自然でゆったりした出産をしてもらうんです。

― すごい。生まれるところからずっと「自分らしい」がつながってゆくんですね。

西村さん :はい!智頭町を安産の里にするというのは、町長はじめ、町も目指すところなので、私の提案にも賛同してくれています。さすがに「ゆりかごから墓場まで」は無理ですけど(笑)、学校までを一貫してカバーできるといいなぁと。まだまだ頑張りますよ!

バックナンバー

過去に掲載されたバックナンバーをご覧いただけます。

お問い合わせ[お客様サービスセンター]

- ※電話番号のお掛け間違いにご注意ください。

- ※自動音声でご案内後、担当者におつなぎします。

- ※休み明けは電話が混み合うことがございます。ご迷惑をおかけしますが、ご了承ください。