- こくみん共済 coop の公式ホームページ

- あんしんのタネ

2017/9/29

秋は空き巣にご用心!「狙われやすい家」にならないための予防策とは?

更新⽇︓2024/9/18( 最新情報に基づき記事の内容を一部更新しました)

過ごしやすい季節の秋。じつは、空き巣の件数が増加する季節ともいわれています。

「自分の家は空き巣被害になんて遭わない」「うちには盗られるような物はない」などの油断は禁物です。

警察庁のデータによると、侵入窃盗の認知件数は平成15年以降減少しているものの、令和5年では44,228件で、そのうち、空き巣などの住宅侵入窃盗は17,469件(※1)と、1日あたりおよそ48件も発生しています。

大事なわが家が空き巣に狙われないためには、どのような備えが必要なのでしょうか。空き巣事情をもとに、対策を考えてみましょう。

※1. 出典元: 「警察庁ウェブサイト」より

思わず納得の「秋に空き巣が増える理由」

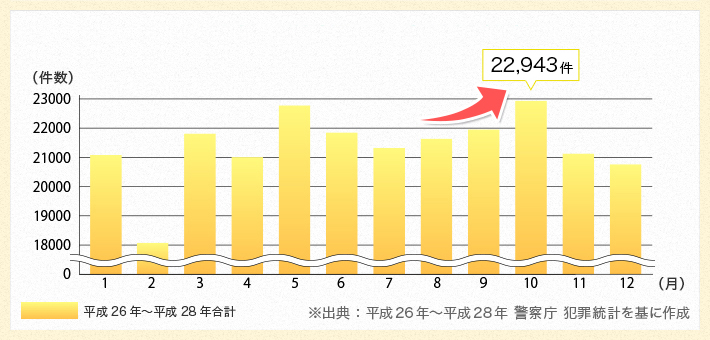

過去、警察庁が発表していた空き巣の月別認知件数をみると、月によってばらつきがあることが分かります。例えば、夏から秋にかけては空き巣が増える傾向にあります。

月別空き巣(侵入盗)認知件数

その理由は、秋の季節性や気候もあいまって、以下の3つが少なからず影響しているようです。

■自宅を留守にする機会が増える

行楽シーズンの秋は、気候が穏やかで過ごしやすいことから旅行などで遠出をしたり、お子さまのいるご家庭では、運動会や文化祭などの学校行事に出向いたりと、普段よりも家を空ける機会が増えます。また、ご自宅だけでなく周囲の家も留守になる可能性が高く、周囲の目が薄れる時期でもあります。

■窓を開けっ放しにすることが増える

秋になると暑さも和らぎ、窓を開けて涼むことも。常に窓を開けたままであったり、施錠しなかったりというのが習慣になっていると、空き巣に狙われやすくなります。

■空き巣に手を染める人が増える

年末年始に近くなると経済的不安を感じてしまうことが、空き巣に手を染めるきっかけになるそうです。

侵入窃盗はどんな場所で発生する?在宅中でも要注意!

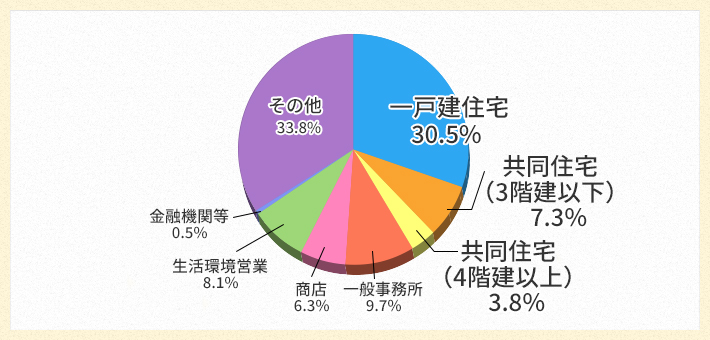

侵入窃盗の発生場所別認知件数(令和5年)

出典元: 「警察庁ウェブサイト」より

「空き巣」といえば、主に一戸建てが被害に遭うものだと考えられがちですが、アパートやマンションのような共同住宅での被害も少なくありません。共同住宅(3階建以下・4階建以上 合計)の侵入窃盗件数は全体の約10%を占めているのです。

侵入被害の多さという点では、「4階建以上」よりも「3階建以下」、「3階建以下」よりも「一戸建て」と多くなっていることから、低層階ほど侵入が多いといえます。

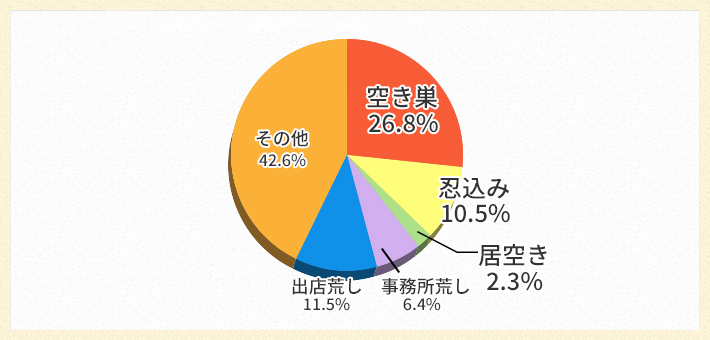

また、侵入犯罪で気を付けなければいけないのは、留守中に侵入する「空き巣」だけではないということ。在宅中に侵入する「居空き」や就寝中に侵入する「忍び込み」という手口もあるのです。一般的にはあまりなじみがないかもしれませんが、侵入窃盗のうち、忍び込みによるものが10.5%、居空きによるものが2.3%を占めています。

侵入窃盗の手口別認知件数(令和5年)

出典元: 「警察庁ウェブサイト」より

備えあれば憂いなし!狙われないための対策とは?

侵入被害の対策を行う際には、狙われやすい要因を把握したうえで考えるとよいでしょう。

狙われやすい(侵入されやすい)家の特徴としては、以下の点があげられます。

■施錠していない

■窓や出入り口が通りから見えにくい

■ベランダや窓の近くに足場になるような物がある

■街灯がないなど周囲が暗い

■人の目が少ない、交流があまりない

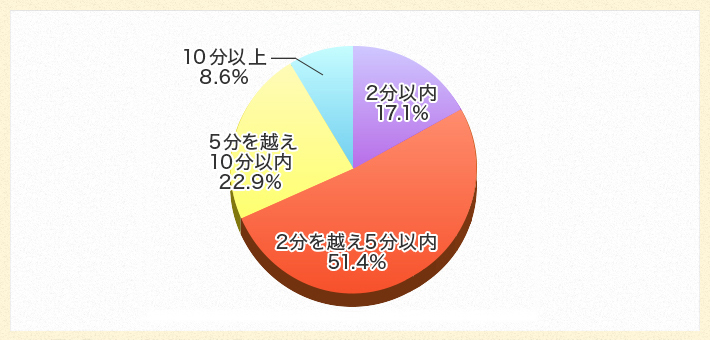

一戸建て住宅・共同住宅ともに「無締り」「ガラス破り」が侵入手段として多いため、すべての窓やドアの鍵をしっかりかけ、戸締まりを日常の習慣にすることが重要です。家にいるときはもちろん、「数分間だけ家を空ける」という場合でも、しっかりと施錠しましょう。また、侵入者が侵入をあきらめる時間については、5分かかると侵入者のおよそ70%は諦め、10分以上かかるとほとんどが諦めるという警察庁発表の調査データがあります。きちんと施錠することに加え、補助鍵を設置するなど容易に侵入されないようにすることが基本的かつ効果的な対策といえるでしょう。

侵入をあきらめる時間

※出典元: 「警視庁 住まいる防犯110番」より

ガラス破りへの対策として防犯ガラスや防犯フィルムも有効です。また、侵入者は自分の姿が見られることを嫌うため、音や光で誰かがいることを感知できる装置の設置も一定の効果が期待できます。

住宅への侵入前には半数以上が下見をしているといわれています。下見に一週間ほどかけて住居者の生活パターンを把握してから犯行に及ぶケースもあるので、不審人物に関する情報を地域住民同士で共有できるよう、近所付き合いを密にしておくことも大切です。

基本的な対策を徹底し、安心・安全な暮らしを

侵入の被害を防ぐためには、事前の対策が必要不可欠です。被害は、財産の盗難や破損だけではなく、精神的なショックも計り知れません。

侵入犯罪によって被害が生じた場合、民法上は侵入者に損害賠償請求が可能です。しかし、請求相手に必ずしも賠償能力があるというわけではありません。侵入窃盗被害に対しては公的な保障制度もないため、被害に遭わないためにはご自身の備えが重要になります。

この機会に、住まい・暮らしの安全・安心を見直してみてはいかがでしょうか。

お問い合わせ[お客様サービスセンター]

- ※電話番号のお掛け間違いにご注意ください。

- ※自動音声でご案内後、担当者におつなぎします。

- ※休み明けは電話が混み合うことがございます。ご迷惑をおかけしますが、ご了承ください。