-

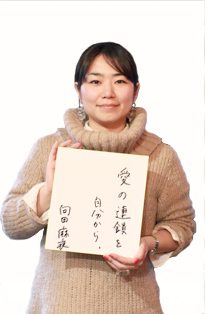

- むかいだ・まい/1983年生まれ。高校在学中にネパールを訪問し、女性の識字教育を行うNGOに参加する。2008年、トルコを始めとしたアジア諸国で6ヵ月間のフィールドワークを行った後、2009年にCoffret Project(コフレ・プロジェクト)の活動を開始。現在までに約5000点の化粧品を、ネパール、トルコ、インドネシア、フィリピンに届け、約1000人の女性に化粧のワークショップを通じて、女性が本来持っている自信や尊厳を取り戻すきっかけづくりを行う。東日本大震災後、メーカーから寄付された化粧品を被災地へ届ける活動を経て、2012年からネパールに活動の拠点を移す。ネパールでは、困難な状況下にある女性たちの雇用創出をめざし、化粧品ビジネスをスタートさせるべく奮闘中。2012年度AVON女性年度賞を受賞。

中学・高校と、ミッション系の女子校に通っていました。人に尽くす、困っている人を助けるのが当たり前というキリスト教の精神が息づいている価値観のなかで生活していたことが、人生の転機につながっているのかもしれません。私の転機は、ネパールで支援活動をしている高津亮平さんの講演を聞いたことでした。彼はテーブルを3秒間隔でコツン、コツン、と叩きながら言うのです。この音が鳴るたびに、食べるものがなくて人が亡くなっているのだと。そして、少しでも飢えをまぎらわすために、石ころを口に入れているガリガリに痩せた子どもの写真を見せてくれました。こんな世界が、本当にあるんだ。今までニュースや本で見たことはありましたが、実感が持てなかった貧困が、急に現実として目の前に現れました。そして1年後、アルバイトなどでお金をためて、現地に飛ぶことになります。

ネパールでご家族と暮らしていた高津さんを訪問し、小学校や病院でボランティアをしたり、現地のNGOに赴いたりして、1ヵ月間滞在しました。そこで、勝手に持っていた悲惨なイメージが崩れて行きました。現地の方とふれあうと、そこには彼らなりの生活スタイルがあり、風土にあった文化があることがわかります。日本の基準で、「不衛生」「原始的」と決めつけて、支援を行うことは彼らのためになるのだろうか。そんな単純なものではなく、問題は自分の手に負えないほど大きい。周りの人でさえ幸せにできていないのに、何かできると思っていた自分が恥ずかしいと、葛藤の末、すごく内向きになっていきました。

途上国のことは頭の隅に追いやって過ごし、就職活動が始まりました。たくさんの企業を受け、「御社の◯◯に惹かれ…」と、志望動機をひねり出すうちに、身体にじんましんが出てしまいました。つらい面接を終えた夜、テレビを見ていたら、マザーハウスの山口絵理子さんを特集した番組が放送されていました。彼女は私が訪れたネパールの隣、バングラディシュで、現地の素材を生かしたバッグをつくり、雇用を生み出していた。高校生でネパールに飛んだときの衝動が、よみがえってきました。私は、彼らの生活を壊して、不幸にしてはいけないとおびえていました。でもそれは、「間違いたくない」と自分を守るためだったんだと気づいたんです。一度は諦めたけれど、やっぱり途上国の支援がしたい。仕事にならなくてもいいから、一生関わり続けたい。そして、内定をもらった後、大学4年の夏から卒業までの半年間、ネパールを含むアジア10カ国のフィールドワークを実施することにしました。とにかく、現地に行ってみようと思ったのです。

それらの国々で、私は最初、雇用や教育、医療、食料といったものが必要だろうという前提で、話を聞いていました。でも、なかなか思ったようなニーズは出てきません。日程も残り1ヵ月になってから、一度この前提を捨てて、支援を受けている女性に「なんでもできるとしたら、何がしたいですか?」と聞いてみました。すると、「おしゃれしたい」「お化粧したい」という声がぽろぽろ出てきたんです。「あなた、口紅は何を使ってるの?」「ほっぺたがピンクなのはなぜ?」と私のメイクにも興味津々。ああ、これだったのか、と思いました。こんなことは支援にならないと思っていたけれど、お化粧で確かに彼女たちは喜ぶし、元気になる。必要とされていることが見えてきました。

ネパールで初めて

ワークショップを実施した時の

写真

フィールドワークから帰国し、内定をもらっていた化粧品メーカーで仕事をするかたわら、メイクでの支援について考えていると、自分のまわりにも、そして友人たちのまわりにも、余っている化粧品がたくさんあることがわかりました。そして、イベントで、途上国の女性のためにそれを寄付してもらえないかと呼びかけたところ、予想以上の数が集まりました。普段、こういった支援やチャリティーに参加しない層の女性が、協力してくれたのです。途上国支援では、かわいそうな赤ちゃんの写真などを使い、同情をさそって寄付を促す方法がたびたび見られます。私が「かなしみマーケティング」と呼んでいるその方法は、支援する側にも悲惨な現状と向き合うことを強いるため、続かないと思いました。高校生の時の私もそうでした。でも、ちょっとしたことで参加ができて、しかもそれが「おしゃれをする」といった楽しいことであれば、支援したいという人はもっといるのではないか。そう考え、途上国へのアプローチとは別に、日本にいる人に対して、支援活動に参加してもらえるような仕組みをつくって、たくさんの人を巻き込んでいきたいと思うようになりました。化粧品会社は、結果的に5ヵ月で退社してしまいました。コフレ・プロジェクトを始めたら、応援してくださる人がどんどん増え、いま自分のすべての時間を使わなかったら後悔する、と思ったからです。

まずは、フィールドワークで「お化粧がしたい」という声が出てきたトルコで、化粧のワークショップを開催しました。その後、インドネシア、フィリピンと国を広げ、いまは原点であるネパールにフォーカスして活動しています。1年のうちトータルで5ヵ月は現地にいますが、全然なじんではいませんね(笑)。むしろ、浮くくらいでいいと思っています。私は、外から違った美意識や文化、考え方を運んできて紹介する人。ワークショップの時は、自分自身もきっちりメイクをして「なにかしてくれそう」なオーラを出そうと心がけています。

いま、私たちが活動しているのは、近隣国で強制労働をさせられていた女の子たちを保護しているシェルターホームです。そこで、週に1回メイクのワークショップをしたり、美容関係の職業訓練をしたりしています。そこには、あまりに強いストレス下におかれて、言葉がしゃべれなくなってしまった子もいます。先日出会った子は、自分の名前すら覚えておらず、眼の焦点が合わず、口からはつねによだれがたれているような状態でした。その子が、私がワークショップをやっていると、毎週少しずつ近づいてきて、ついに私の目の前に座ったんです。メイクをすると、まわりの子が「ふふふ」「すごくきれい」とざわめき出し、メイクが完成したら大きな拍手が起こりました。彼女は、じっと鏡に映った自分を見つめ、それまで一言もしゃべらなかったのに、私に「サンキュー」と言ったんです。その瞬間ぶわーっと鳥肌が立ちました。こういう瞬間が、活動をしていると、ときどき訪れます。それが、原動力なんです。この活動は、どんな効果が出たのか数値で測定することはできません。でも、メイクをした女性には、確実に、可能性を取り戻すための希望を見ることができる。すぐには変化が出なくても、長いスパンで、彼女たちを見守っていきたいと思います。これから、彼女たちの仕事をつくるため、コフレ・プロジェクトで化粧品ブランドを立ち上げて、彼女たちが経済的に自立し、さらに人生を豊かにできるような支援を続けていきたいです。