-

- よしだ・みやこ/1965年、東京生まれ。9歳でバレエを始める。1983年、新人バレエ・ダンサーの登竜門であるローザンヌ国際バレエコンクールで、ローザンヌ賞を受賞。英国ロイヤル・バレエ学校に留学。1年後に、サドラーズウェルズ(現バーミンガム)・ロイヤル・バレエ団に入団。1988年には最高位のプリンシパルに昇格した。1995年、プリンシパルとして英国ロイヤル・バレエ団に移籍。2006年から拠点を日本に移す。芸術選奨文部科学大臣賞、大英帝国勲章、紫綬褒章など数々の受賞歴がある。2004年、バレリーナとしての功績とチャリティ活動をとおしての社会貢献が認められ、ユネスコ平和芸術家に任命される。英国ロイヤル・バレエ団を2010年6月の日本公演を最後に退団。2012年 国連UNHCR協会 国連難民親善アーティスト就任。現在はフリーのダンサーとして活躍する傍ら、後進の育成にも務めている。

ローザンヌ

国際バレエコンクール

表彰式にて

人生の転機はやはり、17歳のときにローザンヌ国際バレエコンクールで賞をいただいたことですね。これを機にイギリスのロイヤル・バレエ学校に留学することが決まり、プロのダンサーへの道が開けました。それまでは、ただ踊ることが楽しくて、世界に出たい、プロになりたいという気持ちもなかったのです。出発前は、バレエ学校でどっぷりバレエにつかれるのがうれしくて、不安よりも楽しみばかりが募っていました。しかし、行ってみると現実は想像よりはるかに厳しいものでした。

初めてのひとり暮らしと留学が同時に始まり、とにかく英語で日常生活を送るだけでも必死でした。それまではバレエばかりで、何も知らない子どものままポンと外国に放り出された不安といったら! 幼かったのは中身だけではありません。外見も、同級生のイギリス人の女の子はみんな大人びて色っぽい。それに比べて自分は…。姿形、そもそもの骨格から違いを見せつけられた気がしました。また、テクニックは日本のレッスンで身につけてきたのですが、イギリスのバレエは表現力が重視されるのです。「いまのステップでは、何を表現していたの?」と聞かれ、固まる日々。何を基準に踊ればいいのかわからなくなってしまいました。

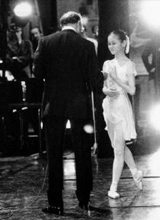

恩師ピーターライト氏との一枚

憧れのロイヤル・バレエ団と同じ建物のなかに学校があったので、プロの生活を垣間見られるのは、楽しかったです。有名なバレリーナと廊下ですれ違って「すごく可愛かった!」とドキドキしたり。でもやっぱり、追い詰められていたのでしょうね。知らないうちに涙がこぼれていることもあって、校長先生にとうとう「あなたはホームシックだから、一度日本に帰ってママの顔を見てきなさい」と言われてしまいました。いまなら、心配してくれているのだとわかりますが、その頃の私は「それって、退学ってこと!?」と勘違いして、また泣いてしまいました。すべてがマイナスにしかとれなかったのです。

それでも芸術監督のピーター・ライト卿が私の踊りを気に入ってくださり、サドラーズウェルズ(現バーミンガム)ロイヤル・バレエ団に入団できるなど、いろいろなタイミングや幸運に恵まれて、いままで踊ることができました。

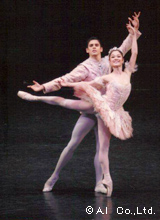

ロイヤルバレエ団所属当時、

日本にて客演した

「くるみ割り人形」

2010年の6月にロイヤル・バレエ団を退団したとき、心からホッとしました。そして、辞めて初めて、ロイヤル・バレエ団時代の重圧に気づきました。

プリンシパル(主役)でいるということは、常に追われる立場であるということ。ディレクターに言われてうれしかったのが「ミヤコは本番だけでなく、日常生活もみんなのお手本だった」という言葉です。ちょっとしたことなのですが、稽古の時にぴしっと髪を結っているか、きれいなトウシューズをきちっと履いているか、など細かいところも見られています。通し稽古のリハーサルも、本番以上の力を出さないといけません。みんなプライドがあるので、納得できないレベルのプリンシパルは、容赦なくプレッシャーをかけて蹴落とそうとします。ディレクターに「私のほうができる」と直談判して、役を奪っていく。日々すべてが競争。そういう場所でした。

どれだけお客さまから喝采を浴びても、評論家の方に評価されても、私は常に自信がありませんでした。バレエは、このステップができたら合格、というものではない。明確な答えがありません。その曖昧さに、一番もがいていたかもしれません。先生にアドバイスをいただくことはできますが、例えば「ロミオとジュリエット」のジュリエット役でも、それぞれの理想とするジュリエットは違います。自分の表現を手探りで模索するしかありません。舞台に出ていく時は、誰にも頼れない。毎回、その不安をエネルギーに変えて、踊ってきました。

そんななかでも、一つひとつの舞台を大事にしてきたという自負はあります。そこだけは、自信があるかもしれない。人によっては、体調や精神状態に舞台の出来が左右されることもあるのですが、私は怪我をしても、プライベートで何があっても、同じレベルの舞台を見せられるようがんばってきました。それを支えているのが、やはり毎日の練習です。練習をはじめる時にやる、バーレッスンやバランス・ジャンプなどを組み合わせた「クラス」と呼ばれる稽古は、子どもからプロまで基本的には一緒です。だから今でも、9歳の頃と同じことをしています。でも、飽きません。年齢のこともありますし、「踊る」というのは、相当体のコンディションを整えて、鍛えていないとできないことです。もう、踊れるだけで幸せ。やっぱり好きなのです、踊ることが。