-

- ほんま・いくこ/1948年生まれ。図書館情報大学(現在は筑波大学と合併)卒業。お茶の水女子大学研究生(老年学)。現在は、NPO法人「特養ホームを良くする市民の会理事長、Uビジョン研究所所長。老人福祉施設の調査研究活動を行う。さわやか福祉財団評議員、高齢社会をよくする女性の会理事などを務め、2010年にエイボン女性大賞を受賞。『特養ホームで暮らすということ』『特養ホーム入居者のホンネ 家族のホンネ』『介護記録の書き方・読み方・活かし方』『間違えてはいけない老人ホームの選び方』など、著書多数。

私は、38歳で大学に編入しました。25歳のとき、海外転勤の多い夫についていくために仕事を辞めたのですが、海外と日本を往復しているうちに30歳を超え、仕事がなくなってしまったんです。でも、ずっと、また働きたい、ライフワークとなるものを見つけたいと思っていました。そこでもう一度大学で学び直すなかから、ライフワークを探そうと決心したのです。

大学で学ぶうちに、ゼミの担当の先生に高齢社会をテーマにして論文を書かないかと言われ、特別養護老人ホーム(特養ホーム)に実地調査に行きました。そこで、人生観、死生観がガラっと変わるくらいの衝撃を受けたんです。特別養護老人ホームは、介護保険制度で「要介護」と判定された人が利用する施設で、寝たきりの方や認知症の方が多い。自分が寝たきり、認知症になるなんて、そのときまでは全然実感をもっていませんでした。そうなったとき、本当に子どもに頼れるんだろうか。また、介護の大変さを知った上で子どもに「老後をみてちょうだいね」なんて言えるだろうか。自分も老いていくということを、現実のものとして初めて認識したんです。そうすると、特養ホームの問題は入居している人だけじゃなく、日本国民全体の問題だと感じました。そして、そういった高齢者を支える仕組みはどうなっているんだろうと興味を持ち、老年学を学ぶことにしたんです。

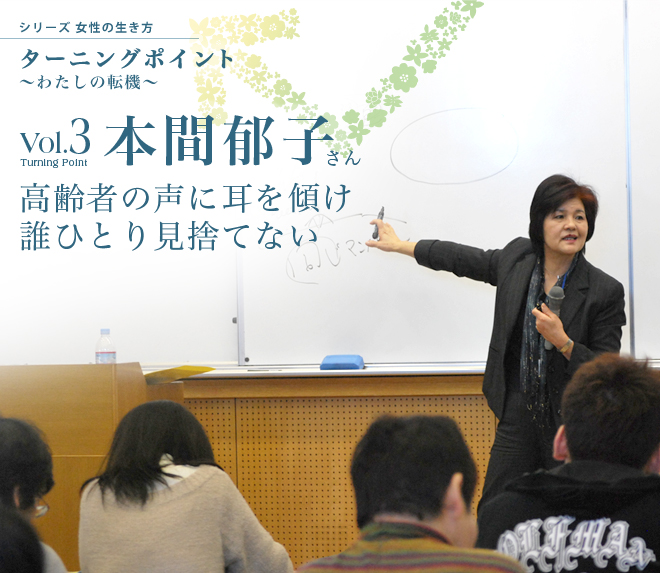

シンポジウムで登壇、

発言する本間さん

1997年には、特養ホームの入居者とその家族、合わせて200名に聞き取りを行ない、『特養ホーム入居者のホンネ 家族のホンネ』という本を出しました。特養ホームは、話を聴けば聴くほど、実態がわからなくなるブラックボックスです。施設間での格差がものすごく大きくて、制度で運営されているはずなのに、サービスの一定水準が決められていない。割り当てられた施設によって入居者の幸不幸が大きく分かれるなんて、おかしいと思いませんか?

聞き取りのなかで、一人ひとりの人生の重さをすごく感じました。なかには人権を著しく損なう扱いや、犯罪とも思えるような不審死の話もありました。かけがえのない命が、最後の最後で台無しになってしまうことの重大さ。80歳、90歳まで生きてきて、最後につらい思いをして、「自殺すればよかった」と思うなんて、悲しすぎるでしょう。制度からもれてしまう人を放っておかないこと。一般論で語らず、一人ひとりに向き合うこと。それが尊厳だと思うんです。

本が出版されてから、入居者やご家族、施設職員の方から、ご自分の体験について書かれた手紙が大量に届き、もう個人でやる規模の話ではないと感じました。団体をつくって、入居者と家族の声を社会化していかなければ。そこで、1998年に「特養ホームを良くする市民の会」を立ち上げました。

私は年子で子どもを3人産んだのですが、上の2人はフランスで出産しました。フランスは子育てに本当に理解があります。預かってくれる所も多いですし、働く親が多いので、授業参観を夜に行うなどの配慮もあるんです。外国暮らしは楽しかったですね。でも、来るたびに虚しい思いにとらわれていました。20代の頃は、結婚してもずっと仕事をしていくと決めていたのに…と。私がずっと「あなたの海外転勤のせいで仕事がなくなってしまった」と文句を言っていたので(笑)、夫は負い目があったのかもしれません。大学に行くと決めたときも、応援してくれました。

とはいえ、日本では年子の子どもを一気に3人も預かってくれる保育園が見つけられず、研究を続けるのには相当苦労しました。応援するとは言ってくれたものの、夫は激務で深夜に帰宅し、平日の子どもの世話は全然頼めない。週末は疲れて寝てばかり。大変なのはわかりますが、イラッとしてもう何度、蹴っ飛ばそうかと思ったことか(笑)。友人や大学生の姪にシッターを頼んで、なんとか大学に通い続けることができました。大学を卒業したあとも、一番下の子が幼稚園に行ってから帰るまで4時間あくから、そこで施設を訪問して…など、時間の合間を縫って調査を進めていました。そのようになんとかやりくりしながら、子どもの成長とともに、仕事の時間を増やしていったんです。日本は女性がライフワークを続けるには大変な国ですよ。

みんな、住み慣れた家で、迷惑をかけずに往生したいと思うでしょう。でも、自分一人では生きられず、サポートが必要になる「最後の時間」は、宿命的に訪れるんです。また、長生きしていると子どもの方が先に亡くなってしまったり、要介護状態になったりということもありえるんです。そうしたときに「こんなはずじゃなかった」という葛藤にとらわれると、自分の人生を否定して、不幸になってしまいます。

調査を進めて感じたことは、「いきいきコース」「認知症コース」「身体障がいコース」という3つのパターンで、人生設計を考えるのがいいということ。どの場面になっても、自分の選択の一つに入っていたとなると納得できます。現状を受け入れて人生を仕切りなおし、自分なりの楽しみを見つけられるんです。そういう心持ちでないと、どんなに良いケアサービスが提供されても、結局不満が残るんですよね。

人は、年をとればとるほど孤独になるもの。まわりの人にその孤独を軽減することはできても、解消することはできません。孤独を一瞬でも忘れられるなにかが一日のなかで見つけられればいいんです。孤独と付き合う自分を想定しておくことが大事です。老いるというのは、自然に還っていくということなんですよね。ずっと忙しくしてきた人が、ふと道端の花の美しさに気づく。そんな、自分を支えてくれたものについて考える豊かな時間でもあるんです。