- こくみん共済 coop の公式ホームページ

- あんしんのタネ

-

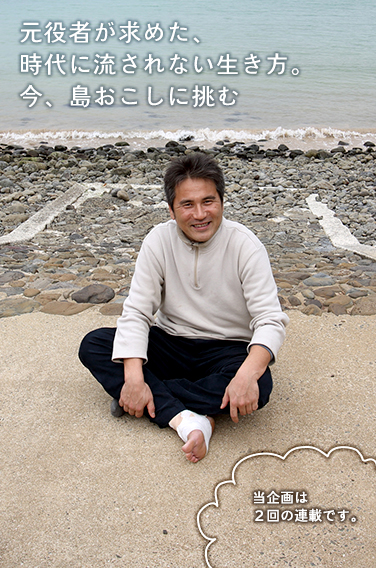

- たかさご・たつし/大阪府出身。小値賀観光まちづくり公社役員。25歳から10年弱、秋田県を本拠地とする劇団わらび座で役者生活を送る。在籍中に結婚し、長女の誕生を前にわらび座を退団。自給生活をめざして家族で島根県に移住し、有機農法を学ぶ研修を受ける。2005年に五島列島の小値賀町に移り、本格的な田舎暮らしをするつもりが、島おこしに携わるようになって多忙に。いつの日か自給自足を実現させたいと願いつつ、島の活性化という難しい課題に奮闘中。

― 東日本大震災を機に、価値観の変化をはっきりと感じるようになった…。

高砂さん :今の在り方に、どこか疑問を持っていた人は、もともと少なからずいましたよね。それが露(あらわ)になったきっかけが、あの震災だったのではないでしょうか。

― 確かに、震災を経験した日本では、生き方とか、幸福といったような、根源的な価値観について、以前より語られるようになったと思います。

高砂さん :そうですよね。大都市は、田舎とはまったく違う脆弱性を持っています。東京なんて自給率1%ですよ。世界中からものを輸入して、生産と消費が遠く離れている。これが実は、人間から生きる力を失わせているように思えるのです。少数派ではあるにせよ、僕と同じように感じている人も、確かにいるし、増えてきたと思います。

![]()

― 「生きる力」ですか。

高砂さん :広島出身の父が、大きなブリも自分でさばくことができることを、僕は最近知りました。やり方を教えてもらったことは一切ありません。自分たちの世代は、勉強だけしていれば、いい子とされた。みんなそうですよね。たくさん勉強をすれば将来がより安定するというのは、一面では事実かもしれませんが、それは人間の生きる力のすべてでは決してないはずでしょう。

― 勉強だけしていれば、いい子とされた。確かに、多くの人が思い当たるでしょうね。

高砂さん :役者は、人の心のことに敏感でなくてはならない仕事です。年間3万人もの自殺者が出るこの国で、一極集中がなおも進んでいる。すべてのモノ、コトにお金が必要とされ、お金を追い、お金に追われる生き方、それでいいのかと、生きる力とはなんなのかと、考えずにはいられませんでした。

― 昨今、若いうちに都市を離れ、地方に移住する人を動かしているのは、まさにそうした気持ちなのかもしれません。

高砂さん :そうなんですよ。小値賀に、Iターン、Uターンする人も同じですね。あと、私は大学でお話しさせてもらう機会もあるのですが、大多数の学生たちが共感してくれます。感想を聞いても、彼らの求めていることは、僕とそう違わないと感じます。ところが、社会人になったら、そんな気持ちが通せなくなるんですね。自己矛盾を抱えながらやっていかなくてはならなくなる。やっぱり、世の中の、経済中心の流れは強烈です。ものすごい逆流です。

― 経済中心の流れに対して、というならば、高砂さんの取り組む離島での地域おこしは、まさにそれに抗うミッションなんですね。

高砂さん :いやぁ、本当に。動けば動くほど、この時代に小値賀のような離島が生き残っていくことの厳しさがわかります。いまだにくじけそうになることだってあります。そんなとき支えてくれるのが、家族の存在。子どもと一緒にごはんを食べたり、お風呂に入ったり、そんなひとときが、力を与えてくれます。ここで投げるわけにはいきません。次の世代への責任だってありますからね。

![]()

― 移住当初は、ご自分とご家族のための田舎暮らしをめざしていたのが、今は島の未来を担っている!

高砂さん :人生をかけて、島を次世代につなげていくための活動をしていくつもりです。人口3千人弱の離島ですから、まだまだ「未来がないところ」との見方が多数を占めるかもしれません。だけど、こういうところだからこそ、なにをするにも都会のように埋もれることなく、やりがいを持ってできるともいえます。自分たちの手で、自分たちの暮らしを、未来を、つくっていく実感も持てる。100年200年の視点を持ったなら、こちらが本流だと信じてます。

バックナンバー

過去に掲載されたバックナンバーをご覧いただけます。

お問い合わせ[お客様サービスセンター]

- ※電話番号のお掛け間違いにご注意ください。

- ※自動音声でご案内後、担当者におつなぎします。

- ※休み明けは電話が混み合うことがございます。ご迷惑をおかけしますが、ご了承ください。