- こくみん共済 coop の公式ホームページ

- あんしんのタネ

-

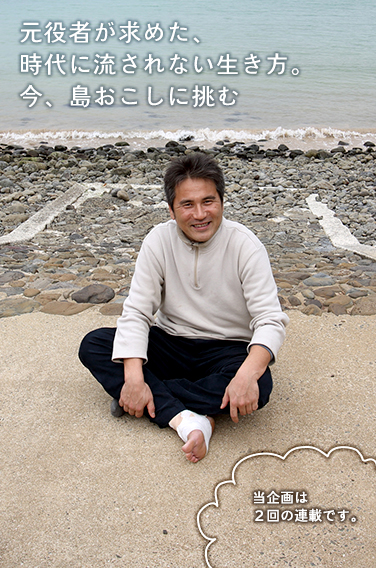

- たかさご・たつし/大阪府出身。小値賀観光まちづくり公社役員。25歳から10年弱、秋田県を本拠地とする劇団わらび座で役者生活を送る。在籍中に結婚し、長女の誕生を前にわらび座を退団。自給生活をめざして家族で島根県に移住し、有機農法を学ぶ研修を受ける。2005年に五島列島の小値賀町に移り、本格的な田舎暮らしをするつもりが、島おこしに携わるようになって多忙に。いつの日か自給自足を実現させたいと願いつつ、島の活性化という難しい課題に奮闘中。

― 高砂さんの前職は劇団員ですね。子どもの頃からめざしていた道だったのでしょうか。

高砂さん :いえいえ、役者になるとは夢にも思ってなかったですね。小学生の頃から、授業で手を挙げるタイプですらなく、6年生のときに学芸会で主役に指名されたのが嫌でたまらなかったのを、今でもおぼえているくらいです。

― では、なにをきっかけに、その道に進まれたのでしょう。

高砂さん :僕が大学を卒業したのは1989年。ちょうどバブルの時代で、世の中が浮かれていました。その空気についてゆけず、味わうのは疎外感ばかり。

就職は超売り手市場でしたが、リクルートスーツも買いませんでした。暗澹とした日々のなか、たまたま誘われて観に行ったわらび座の公演に、かつてない胸の高まりをおぼえて、「自分もこういう目をして生きたい」と思いました。一応名の知れた大学も出てましたし、「どうしてなんだ」って、母親は泣きましたけどね。

![]()

― 入団してみて、いかがでしたか。

高砂さん :しんどかったです。入団時、僕は25歳。高卒で入るのが一般的なので、ほかの新人はみんな7歳年下でした。当時のことで忘れられないのは、盛岡のさんさ踊りをベースにした、和太鼓を叩きながら踊る稽古。長く体育会系と無縁だった僕は、体力不足で、てんでついていけません。泣きたくなりましたね。朝から晩まで稽古漬けで、入って半年で10kg痩せました。

― やはり十代とは、違いを感じましたか…。

高砂さん :感じましたねぇ。体力だけではありません。感性だって若いのにはかなわないわけです。実年齢が上下関係になんの影響もおよぼさない芸の世界だから、7つも年下の女の子に、「もっとこうしたら?」なんて、タメ口どころか上から目線で言われる始末。25歳の男にとって、それは簡単に割り切れることじゃないんです(笑)。あれには心底凹みましたね。

― それでも踏ん張って、役者としての階段を上って行かれたんですね。

高砂さん :それがですね、頑張って、頑張って上達したつもりでも、ビデオで自分の姿を見るたびに、イメージとかけ離れていて愕然とするんですよ。そのときの敗北感みたいなものといったら…。でも、舞台には魔力があって、99%がつらくても、たった1%の喜びが、すべてを支配する瞬間があるんです。客席との一体感が最高潮に達するほんの一瞬、「このまま死んでもいい」と思えるような、言い表せない歓喜のときがある。普通の生活をしていると経験できないことだから、みんな苦労しても辞められないんですよ。

![]()

― すごい。それは経験者にしかわからない世界ですね…。だけど高砂さんは辞めることを決断する。

高砂さん :子どもが生まれてくるとわかって、それまでのような生活は卒業しようと決めました。田舎で、家族一緒に半自給生活をしたいと考えたんです。農業の経験がなかったので、まずは学ぼうと、島根県に移住しました。有機農法の研修を受けたりしながら5年間暮らした後、小値賀島に来たんです。

― どうして小値賀だったのでしょう。

高砂さん :ずばり直感です。初めて訪れて、半日くらいで決めましたから。ですので、ほとんど理屈ではないのですが、一番は空気感とか、時間の流れですね。あと、あえて言うなら、コンビニがなくて昔ながらの暮らしが残っているところ。地元の人が「いい島だ」と口を揃えるところ。それに、昔は遣唐使船が寄港したり、中国と交易していた島だということもあって、歴史的に、新しいものを受け入れる風土があると言われていたのも良かったです。実際に、人口の5%が、ここ10年でIターンしてきた人たちなんですよ。

― 島にきて、いよいよ自給生活!と思いきや、路線が変わったんですね(笑)。

高砂さん :個人としては、本当はそっちにもっと注力したいんですよ!現在もなんとか畑をやって、鶏を飼って、周囲にお手伝いしてもらいながら半分自給はできてますけどね、最初は腰をすえて、いいペースでできてたんです。ところが、観光協会でアルバイトを始めたら、課題がどんどん見えてきて、それが危機感に変わり、自分もできることをしなくてはいけないという心境が高まったんです。

― 高齢化、過疎化。日本の農山漁村に共通する課題ですよね。

高砂さん :このあたりにも、かつては人が住んでいたのに、今は無人島になっている島があります。小値賀町にも最盛期には1万人が暮らしていましたが、今は3千人弱です。佐世保との合併話が持ち上がったときは、自立を選択はしたものの、いったん島を出た若い人やその家族にも、「帰って来てもな…」と、Uターンに消極的な空気がありました。手をこまねいていれば、衰退するのは目に見えていました。

![]()

― そんななか、民家に宿泊して交流する「民泊」を、全国でもいち早くスタートさせたり、数々の古民家再生プロジェクトで知られるアレックス・カー氏と組んで、島にあった古いお屋敷を、立派な宿泊施設に改修したり…。島に人を呼び込むための試みで、小値賀の認知度を上げていっています。

高砂さん :はい。それらの取り組みでは国や民間の賞を受賞したりして、注目度は上がりました。ひとつの成果といえると思います。ただ、決して楽観できるわけではありません。むしろ可能性を感じているのは、人の価値観の変化ですね。特に東日本大震災以降は、それが顕著に見られるようになった気がします。

バックナンバー

過去に掲載されたバックナンバーをご覧いただけます。

お問い合わせ[お客様サービスセンター]

- ※電話番号のお掛け間違いにご注意ください。

- ※自動音声でご案内後、担当者におつなぎします。

- ※休み明けは電話が混み合うことがございます。ご迷惑をおかけしますが、ご了承ください。