- こくみん共済 coop の公式ホームページ

- あんしんのタネ

2021/11/9

コロナで変わる教育。これからの教育費をどのように備えるべきか、ポイントを解説

掲載日:2021/11/09 更新日:2023/01/27

長く続くコロナ禍で、学校をはじめ、習い事や塾など、子どもたちの教育環境も大きく変化してきました。

ワクチン接種が進み、行動制限が解除された今、少しずつコロナ前の日常が戻りつつありますが、依然として学校の授業体制や行事、また習い事など、子どもの教育環境には一定の制限があるかと思います。

今、そして今後の教育環境の変化も見据えて、これから先の子どもの教育費に対する準備のポイントをお伝えします。

コロナ禍における子どもの教育の現状、生じた変化など

私たちの日常と同じく、教育環境においても行動様式が大きく変わっていきました。

とりわけ学校では、オンライン授業や分散登校に加え、遠足や運動会、部活動などの中止や自粛が相次ぎました。また、行事等を開催できても縮小、分散、オンラインなどの制限があり、現在においても決して元通りとは言えません。

また、家庭での自助努力として通信環境を整える必要があったり、急な休校へ対応するなど、家庭内の負担も増えたのではないでしょうか。

家庭でのコロナ禍による教育環境の影響

日本政策金融公庫の令和2年教育費負担の実態調査結果によると、新型コロナウイルス感染症の拡大により、約13%の世帯で「子どもの進路への影響があった」という回答がありました。

具体的には、「海外留学をあきらめた」という回答と、「自宅外通学をやめて自宅から通学をすることにした」という回答があわせて約半数にのぼり、コロナ禍により海外や都道府県をまたぐ移動の制限が大きく影響していることがわかります。

その他にも学校を変更したり、進学をあきらめるなど、家庭内の経済的な負担の変化が子の教育に影響したとみられる回答もあげられています。

実際に、就業状況の悪化で親が失業し、収入減など経済的な困窮に陥ると、授業料などを払うのが困難になり、退学を検討せざるを得ない状況も耳にします。

一方、令和2年総務省の家計調査報告によると、家庭における教育費の支出は実質マイナス2.9%と、授業料の削減等の影響もあり減ったという結果が報告されています。

各家庭での違いがあるとは思いますが、オンライン化への対応の難しさや収入減などの影響で習い事をやめたり、渡航制限により浮いた留学費用を別の支出に充てたり、レジャーなどの費用が減った分で子どもの習い事を増やすなど、コロナ禍を通じて様々な工夫や対応をしつつ、家庭内における教育にかける内容、時間、費用などが見直されてきたのではないでしょうか。

このように日々変化していく情勢や教育環境に対応できるよう、教育費についてしっかりと備えていくことが大切です。

教育費っていくらかかるの?

子どもが生まれれば、成長と共にかかってくるのが教育費ですが、公立へ行くか私立へ行くかでも大きな差があります。

こちらの表は、幼稚園から高校まで、公立または私立に進学した際の費用の目安です。学校に納付する費用以外に、習い事や学習塾へ通う費用が含まれていますが、例えば、小学校で私立に進学する場合、公立の約5倍もの費用がかかることがわかります。

| 幼稚園 | 小学校 | 中学校 | 高校 | |

|---|---|---|---|---|

| 公立 | 約64.9万円 | 約192.7万円 | 約146.2万円 | 約137.3万円 |

| 私立 | 約158.5万円 | 約959.2万円 | 約421.7万円 | 約290.4万円 |

- ※【出典:文部科学省「平成30年度 子どもの学習費調査」のデータを加工して作成

また、大学進学は教育費の中でもとりわけ大きく、国立、私立、文系、理系でも費用の差があります。特に入学初年度は授業料以外にも入学金などのまとまった費用が発生しますので、大学進学のタイミングに合わせたまとまった支出への準備をしておくことをおすすめします。

コロナ禍では休校またはオンライン授業への切り替えなどで、実家より遠方の大学へ通う予定だった学生が一人暮らしをやめ、実家に戻るなどしたケースもありました。今後、オンライン化がどれくらい教育現場で導入、常態化していくかによって、仕送り費用の変動もおこっていくかもしれません。

| 大学 | |

|---|---|

| 国立 | 約537万円 |

| 私立文系 | 約703.5万円 |

| 私立理系 | 約863万円 |

| 仕送り平均 | 約90.3万円/年 |

- ※出典:文部科学省「国立大学等の授業料その他の費用に関する省令」を参照

- ※出典:日本政策金融公庫「令和2年度 教育費負担の実態調査結果」のデータを加工して大学4年間の費用の目安と1年あたりの仕送り費用を作成

教育費を支援してくれる公的な制度

教育費を準備する際に、是非知っておきたい公的な手当や支援金の制度があります。まずは「児童手当」です。

児童手当の対象となるのは、日本国内に住む0歳以上から中学卒業まで

~児童手当支給額(月額)~

・3歳未満は一律15,000円

・3歳~12歳の第1子と第2子は10,000円、第3子以降は15,000円

・中学生は一律10,000円

- ※所得制限あり。世帯の人数によって制限が変わる。例えば扶養家族が1人で給与収入が875.6万円/年を超えると特例給与として一律5,000円/年になる。

仮に0歳から中学卒業までの毎月支給される児童手当を使わずにすべて貯金した場合、1人あたり約200万円が貯まる計算となります。

中学を卒業すると児童手当の支給はなくなりますが、高校へ進学すると「高等学校等就学支援金」が支給されます。これは国公私立問わず、高等学校等に通う所得等要件を満たす世帯の生徒に対して、 その授業料に充てるように学校に支払われます。

また、教育費の準備が整わない場合は奨学金制度を活用する方法もあります。ただし、貸与型の奨学金制度は、将来的に学生自身が奨学金を返済していく必要があります。

保障と一緒に教育費を備えよう

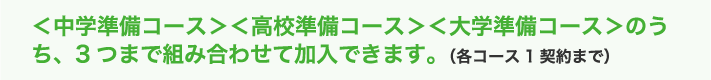

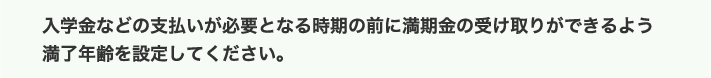

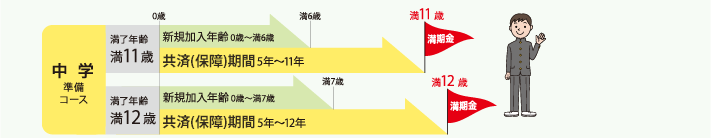

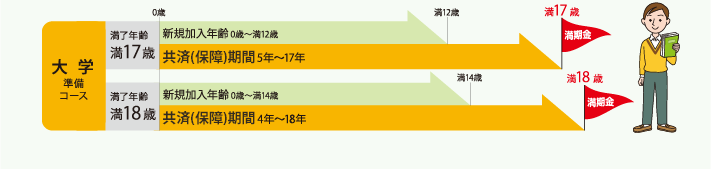

子どもの進学への備え方には、貯蓄で備える、保障で備える、奨学金など、いろいろな方法があります。ここでは保障での備え方についてお伝えします。こくみん共済 coop のこくみん共済こども保障満期金付タイプは、50万円または100万円の満期金を中学、高校、大学の進学時など希望の時期にあわせて受け取ることができます。

子どもの病気やけがなどに備えるこども保障タイプにプラスして加入することで、満期金を受け取ることができるので、保障も教育費も一緒に備えていくことができるのがポイントです。

| 保障内容 |

<50万円> 共済金額 |

<100万円> 共済金額 |

|---|---|---|

| 満期金 | 50万円 | 100万円 |

|

死亡・重度の障がいが残ったとき 1級・2級と3級の一部 ※1 <死亡・重度障害共済金> |

50万円 | 100万円 |

|

こども保障満期金付 子ども0歳で加入 |

|

|---|---|

| 加入できる年齢 | 子どもが0歳~14歳 |

| 返戻率 |

約101.6%(200万受取) ※高校準備コース100万、大学準備コース100万 |

| 特徴 |

・中学・高校・大学の進学時のうち3つまで組み合わせて加入できる ・子どもの医療保障にプラスして準備する |

| メリット |

・掛金2,275円から備えることができる ・コースにより子が14歳まで加入することができる |

- ※返戻率および掛金は、満期金付の部分についての試算です

まとめ

令和2年には学費等の支援が必要な学生を対象とした「高等教育修学支援新制度」(授業料・入学金の減額や免除に加え給付型奨学金の支給)が創設されました。家計の急変などで授業料の支払いが難しくなった場合、支援内容や手続きなど在学中の学校の学生課や奨学金窓口に相談してみましょう。

(高等教育修学支援新制度)

https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/hutankeigen/index.htm

教育費は人生の三大資金の一つにあげられるほど、大きな費用がかかります。ただ、子どもの年齢、進学など、かかる時期の予想がたてられるものでもありますので、子どもが誕生したら、早めに準備を始めることが無理のない教育資金作りのポイントです。

子どもの保障や教育費の準備に活用できるこくみん共済のこども保障満期金付タイプは、WEB上で契約まで完結することができます。ぜひ検討してみてはいかがでしょうか。

■保障内容についての詳細

Copyright(C) 2021 FPユニオンLabo. All Rights Reserved.

お問い合わせ[お客様サービスセンター]

- ※電話番号のお掛け間違いにご注意ください。

- ※自動音声でご案内後、担当者におつなぎします。

- ※休み明けは電話が混み合うことがございます。ご迷惑をおかけしますが、ご了承ください。