- こくみん共済 coop の公式ホームページ

- あんしんのタネ

-

- よしかわ・たかこ/広島出身。こいわい食堂経営。転勤族の父を持ち、全国を転々とする少女時代を送る。物心ついたときから、自然を愛で、汚染に心を痛める子どもだった。教職免許を活かして教師になると信じていた両親の期待をよそに、大学卒業後は飲食業界に。国内外のレストランで働く経験を経て、インドやネパールを放浪した際に出会った自給自足の暮らしに感銘を受ける。2010年に訪れた祝島で、自然と共に生きる人々の暮らしに感動し、移住を決める。半年後、島の豊かさを表現する舞台として「こいわい食堂」を開店。

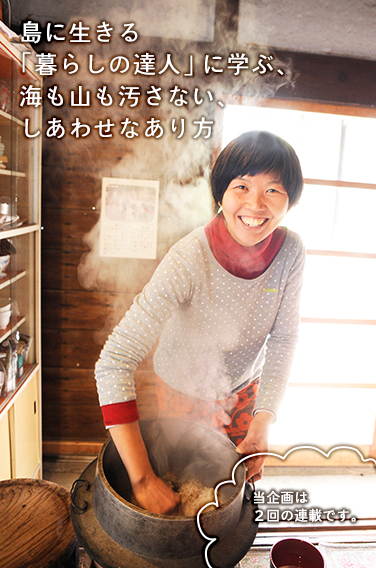

― 芳川さんの「こいわい食堂」は、ほぼ地産地消です。薪でご飯を炊き、ソーラークッカーで湯を沸かし、炭の掘りごたつ、バイオトイレ…こういう飲食店は日本中探してもそうはないと思います。

芳川さん :私は物心ついたときから、自然が大好きで、分別がつく年頃になると、「人間は、どうしてこうも自然と共存できないのだろう」と悩むようになりました。大学卒業後、東京に7~8年いたのですが、その頃から、自分自身のライフスタイルは実はあまり変わっていません。電化製品も、洗剤やシャンプーもほとんど使わず、できるだけシンプルに、できるだけ手づくりで、生活することを心がけています。

![]()

― インドやネパール、タイで出会った食のあり方に、感銘を受けたとか。

芳川さん :はい。一貫して自分たちの手でこしらえているのを目にしてるんですよ。例えば、カレーやデザートに多用されるココナッツミルク。日本では缶入りと決まっていますが、現地の人たちが、木から落としたココナッツをひとつ一つ割って、中にある白い部分を削り出して煮て、こしてつくっていました。「いいなぁ、こういうの」と思いました。自然にやさしい暮らしって、やっぱりこうだよなって。

― 祝島に来てみたら、目指していた暮らしがあった。

芳川さん :そうなんです。祝島は、海と山があれば生きてゆけると、原発に30年間反対し続けている島。訪れる前は、それなりに身構えていました。実際に来てみると、おいこ(しょいこ)をかついで山から下りてくる人がいる。純粋に、「日本昔話みたい!」と嬉しくなったんです。ここには、私が求めていた豊かな暮らしが残っていると思いました。

― 自然とともに生きる人たちがいたんですね。

芳川さん :私はずっと飲食店で働いてきましたし、食に対する思い入れがあったのですが、ここには歴然と、旬があって、自然の恵みだけで生きてゆける感がありました。季節ごとに味わえる、のびる、よもぎ、つわぶき、菜の花、かたくり、うにに鯵にひじきにわかめ…どれも野生です。「自然の恵みをいただいている」実感が持てる。島の人たちは、自給自足できる“暮らし力”が身についていて、その素晴らしさに打たれました。私は、このハート形の小さな島に恋をしたんです。初めて祝島に来た日は、偶然にもバレンタインデーだったんですよ。

![]()

― 今の日本には、季節ごとの自然の恵みもですが、おっしゃるような“暮らし力”が、失われてきましたものね。それにしても、バレンタインデーに恋ですか。ロマンチックですねぇ。

芳川さん :食というのは、伝統と自然の恵みが集約されたものですよね。山や海のものの多くは、そのままでは食べることができません。代々受け継がれてきた伝統と知恵があって初めて、おいしく口にできる。この島には教わることのできる、暮らしの達人がたくさんいるんです。2010年のバレンタインデー以来、恋は今も続いています!

![]()

― 祝島初のIターン者だったそうですね。不安はありませんでしたか?

芳川さん :島にUターンして自然に近い環境で養豚を営んでいる方が、実習生を受け入れていると聞いたので、まずはそこから入りました。3週間、豚のお世話をしながら滞在してみて気持ちが固まり、移住の決断は、すんなりできました。

― 最初から、移住後は食堂を始めるつもりだったのでしょうか。

芳川さん :そうではなかったですね。飲食の世界は楽しかったのですが、私が何より大事にしたかったのは、「大切な人と一緒に、感謝しながらいただく」ことでした。街の飲食店にももちろん、環境や食にこだわるお店はあります。ただ、経営のためには犠牲にしなくてはならないものもあります。

また、働く人がまかないを5分か10分でかき込むことも珍しくありません。しかたがないといえばそれまでですが、いつも残念に思っていて。だから、祝島でなら、理想の形を実現できるかもしれないと思えるまでしばらくは、自分でお店をやろうとは考えませんでした。

![]()

― 移住後の仕事への不安はなかったのでしょうか。

芳川さん :実習生で来たときから、島で人手を必要としているのが見えていました。海や山、畑の幸の収穫や加工が忙しく、一年を通して手伝えることがありそうでした。だから不安にはなりませんでしたね。実際に、私の仕事は今も食堂だけではなく、それらのお手伝いもしています。現金収入はさほどありませんが、これだけ実り豊かな場所で、やることがあって、なにかしら必要とされている限り、食べるに困ることはないものです。なにより、助け合い、支え合えるコミュニティがあるって頼もしいです。それがないと、いっぱい稼いでサービスを買ったり、万一に備えてたくさん貯えておかなくてはならないかもしれませんけれど。

― 仕事も暮らしも、お金を中心に回っていない、ということですね。

芳川さん :そうなんです。島名産のひじきの最盛期になると、収穫して、釜で炊いて、干してと、猫の手も借りたいほどに忙しいです。だけど、時期が過ぎれば次の年までそれも終わり。自然が中心です。お金を中心に据えていると、追い求めるほどにいつまでも終わりがなくて、人も消耗してしまうんじゃないでしょうか。

バックナンバー

過去に掲載されたバックナンバーをご覧いただけます。

お問い合わせ[お客様サービスセンター]

- ※電話番号のお掛け間違いにご注意ください。

- ※自動音声でご案内後、担当者におつなぎします。

- ※休み明けは電話が混み合うことがございます。ご迷惑をおかけしますが、ご了承ください。