HISTORY

1

創立~1989年

共済事業の始まりと拡大

1954

火災共済スタート

火災共済スタート

生活の基盤である大切な住宅の「もしも」にできるだけ少ない掛金で備えるためのたすけあいの制度『火災共済』が大阪で始まり、その後、全国に共済事業が広がっていきました。

1955

新潟大火の発生

新潟大火の発生

~負債はいつか返せる

労働者の信頼は失ったら

取り返せない~

新潟では労済発足のわずか5ヵ月後に新潟大火が発生しました。掛金を上回る共済金の支払いという困難に直面しましたが、労働組合の支援などによりお支払いすることができました。これを契機に共済事業の全国組織化への動きが起こりました。

1957

全労済誕生!

1957.09.29

「全国労働者共済生活協同組合連合会」

(労済連、のち全労済)設立。

1962

総合(慶弔)共済スタート

1965

団体生命共済スタート

1967

交通災害共済

スタート

1980

生活保障設計運動スタート!

「せいかつ ほしょう

せっけい うんどう」

ってなに?

自動車共済スタート

1983

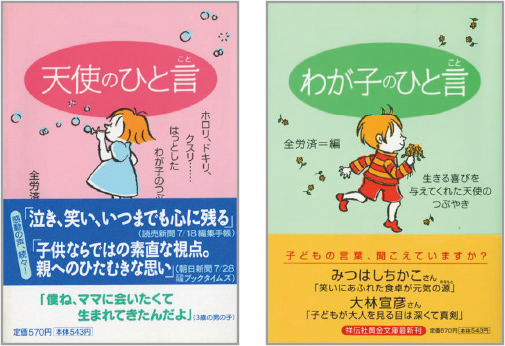

こくみん共済スタート

年齢・性別にかかわらず同じ保障・同じ掛金、のまさしく「たすけあい」をカタチにした共済が誕生しました。

「手頃な掛金で充実した保障」でありながら、金融機関を通じて加入でき掛金も口座引き落とし、という当時としてはまったく新しい「簡単・手軽・便利」な仕組みの商品でした。

当時としては先進的な仕組みだったこくみん共済、スタートから7ヵ月で31万件の加入がありました。

1986

こくみん共済加入者

100万人突破

せいめい共済・総合医療共済スタート

1989

日々の暮らしも

守ってくれる?

2

1990年代

社会的な役割の強化

1990

終身共済スタート

終身共済スタート!

高齢化社会を背景に、終身保障のニーズが高まったことを受けて一生涯の死亡保障である「終身共済」が誕生しました。

当時「終身共済マインド」の愛称で親しまれ、組合員とこくみん共済 coop が生涯にわたってつながることができるようになりました。

1991

「こくみん共済 coop」とは、どこでどうやって話せるの?

社会をよくすること、

何をしてるの?

車両共済スタート

自賠責共済スタート

3

1999年~2006年

組合員の声や社会に応えた、共済の更なる充実

お客様の声にもとづく活動スタート

1999

新こくみん共済スタート

社会や生活スタイルの変化に伴い多様化した生活者のリスクに備えるために、世代や保障ニーズに応じたタイプの新設や掛金の引き下げなどを行い、一人一人に合う保障をよりきめ細やかに提供できるようになりました。

2000

自然災害共済スタート

2001

介護保障付総合医療共済スタート

高齢化社会における介護保障ニーズの高まりに応えるために、介護保障付総合医療共済が誕生しました。

少子・高齢社会を背景として、2000年4月から公的介護保険制度が実施され、介護の問題を社会全体で解決していく仕組みが導入されました。

ただし、公的な保障だけですべてをまかなうことには限界があるため、私的保障も重要視されてきたことが背景にあります。

こくみん共済大幅改定

4

2007年

創立50周年

次の50年に向けた理念の制定

2007

創立50周年

50周年を機に、当会の理念「みんなでたすけあい、豊かで安心できる社会づくり」と3つの信条「組合員の全労済」「正直な全労済」「努力の全労済」を制定しました。

5

2008年~2016年

社会のための活動強化

声に応えた共済の更なる充実

大災害への対応、社会活動の展開

2008

ぼうさいカフェってなに?

社会貢献付エコ住宅専用

火災共済スタート

火災共済と同じ保障内容で掛金は割引になる、地球にも組合員にも優しい仕組みのエコ住宅専用の保障プランが誕生しました。

住宅・家財の保障とともに、こくみん共済 coop を通じて地球環境活動団体に寄付貢献できる、社会に役立つ生活協同組合らしい共済です。

2009

いきいき応援スタート

いきいき応援スタート

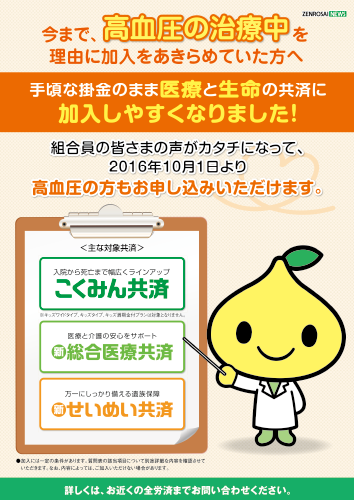

健康に不安がある方でも加入することができる医療保障「いきいき応援」が誕生しました。

※ご職業やすでにご契約されている保障などによっては、ご加入いただけない場合もあります。

2010

自然災害共済「大型タイプ」

スタート

多発する自然災害により確かに備えるために、より保障が手厚い「大型タイプ」が誕生しました。

こくみん共済制度改定

こくみん共済30周年

火災共済60周年

2015

住まいる共済スタート!

住まいる共済スタート!

保障内容のさらなる充実やお支払内容の改善、特約の新設、マンション専用保障の新設など、組合員の声に応えた全面改定を行いました。

火災共済60年を機に生まれ変わったこの新たな制度を通じて、組合員の皆さまの「暮らしの安心」に一層貢献して参ります。

6

2017年~2024年

創立60周年

愛称「こくみん共済 coop 」を設定

SDGs行動宣言を策定

こくみん Lifeサポートの開始

公式アプリの誕生

2017

創立60周年

私たちこくみん共済 coop は、1957年に生まれ、2017年に60周年を迎えました。共済事業をおこなう協同組合として、「みんなでたすけあい、豊かで安心できる社会づくり」という理念を、多くの組合員・協力団体のみなさまと共有し、この日を迎えることができました。

2016年、「協同組合」*がユネスコの無形文化遺産に登録されました。社会が大きな課題を持ちながら、変化の時を迎えている今、協同組合への期待は、世界中で高まっています。

60年という節目を迎え、これからの人々の暮らしの変化に、しっかりと応えるために、そして、もっと多くの人に、安心を届けるために。これまでの感謝の気持ちを大切にして、私たちは未来に向かってスタートします。

*「共通の利益の実現のために協同組合を組織するという思想と実践」が無形文化遺産として登録されました。

2019

こくみん共済、総合医療共済、

せいめい共済制度改定

こくみん共済、総合医療共済、

せいめい共済制度改定

保障ニーズに応じてより選択・設計しやすくラインアップを整理するとともに、組合員の皆さまの多様なニーズや社会環境の変化をふまえた保障内容の改定を行いました。