- PROFILE

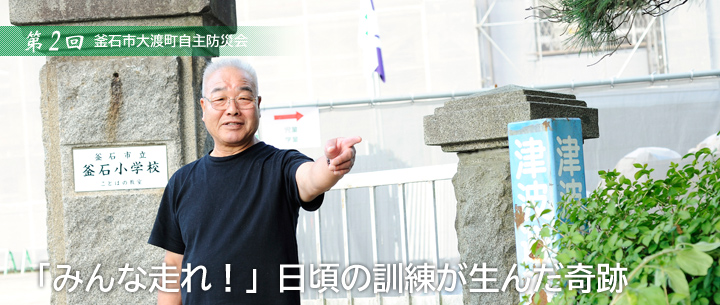

- 184人の児童が自力で避難し、巨大な津波を生き延びた岩手県の釜石小学校。この体験は“釜石の奇跡”と呼ばれ、東日本大震災で得た危機対応のモデルケースとして語り継がれている。しかし、一時的に避難する高台の「避難場所」と避難生活を送る「避難所」を間違え、低地にある防災センターに避難し、津波に飲み込まれた人もいた。その明暗を分けたものは何だったのか。昔から町内会組織が発達し、地域住民の意識も高かった大渡町は、釜石市で初めて自主防災組織がつくられた地域だ。大渡町の防災会長を務める荻野さんに、日頃の訓練の大切さ、そして震災当時の対応、避難所生活についてうかがった。

町を見下ろす高台。当日はここから津波が見えた

釜石市では東日本大震災の前から、毎年3月3日に避難訓練を行ってきました。過去の津波の教訓を忘れないようにです。朝6時からの訓練でも、100人くらいが集まります。群馬大学大学院の片田敏孝教授を防災アドバイザーに迎え、防災の勉強会を開くなどもしていました。3年前から下校時の避難訓練も実施していました。訓練を1回でも経験すれば、いざというときも、とっさに体が動きます。どこが安全かわかるんです。自宅の3階にいれば助かったのに、わざわざ低地に出ていって津波に飲まれてしまった人もいました。津波が来たとき、皆が自主的に「走れー!」と大声を出して、一目散に高台に走っていけたのも、訓練あってこそです。

避難所の運営に、町内会の結束が活かされた

私自身、一瞬、車で逃げようかと思ったんです。でも訓練時に「車を使うな」と言っていたことを思い出し、走りました。そうしたら道路は大渋滞。そこに津波が来て、まるでおもちゃのように車が流されていきました。これは長期戦になると被害の状況を見て判断し、まず小学校の体育館を避難所としました。毛布を高齢者と児童に配り、短冊を各家族に配りました。住所・氏名・年齢を書いて安否確認に使うためです。また、その日のうちに名簿を張り出し、誰がどこにいるのかを把握できるようにしました。当日の21:30には避難者が560人に増えていました。

釜石小学校は現在、耐震補強中。来春には開校する

避難所では「おにぎり係」まで分担し、物資の要求は班長・副班長だけと決めました。組織がしっかりしていると、混乱が起きないのです。朝晩はミーティングをして、トイレ掃除は当番が行う。衛生面の問題も起きず、病人もほとんど出ませんでした。そのうち少しずつ、仮設住宅に移る人も増え、避難所は解散しました。今、だんだん釜石に活気が出てきたように感じます。いったん県外に出ていた人も、釜石に戻っているようです。これからは、町内会も含め、組織の若返りをはかりたいですね。仕事をつくり、若者に戻ってきてほしいと思います。

-

津波が引いた後、町はどんな状況でしたか。

津波が引いた後、町はどんな状況でしたか。

-

建物が壊れているのはもちろん、ゴミ収集所の鉄製ゴミ箱が流されていたので、震災後、また買って設置しなければいけませんでした。また水が引いてから自宅を見に行ったら、加工工場のチョウザメやら、青果市場の野菜やらが流れてきていてびっくりしました。

建物が壊れているのはもちろん、ゴミ収集所の鉄製ゴミ箱が流されていたので、震災後、また買って設置しなければいけませんでした。また水が引いてから自宅を見に行ったら、加工工場のチョウザメやら、青果市場の野菜やらが流れてきていてびっくりしました。

-

震災に備えて、家庭でできることはありますか。

震災に備えて、家庭でできることはありますか。

-

家族の避難所を決めておくといいでしょう。震災後、山を越えてみんなのいる避難所に来た親戚もいました。場所の情報を共有していれば会えるんです。そして、慌てたときは水を1杯飲む。それから行動する。落ち着いて、自分の命を守りましょう。

家族の避難所を決めておくといいでしょう。震災後、山を越えてみんなのいる避難所に来た親戚もいました。場所の情報を共有していれば会えるんです。そして、慌てたときは水を1杯飲む。それから行動する。落ち着いて、自分の命を守りましょう。

- 地域と学校の連携が釜石の奇跡へとつながったのだと思います

-

津波による被害が甚大だったにもかかわらず、小中学生の99.8%が無事だったという釜石市。地域住民にも「何かあったら、釜石小へ」という意識が根付いていること、緊急時のために、学校の鍵を荻野会長が預かっているということから、学校と地域が協力し合って防災活動に取り組んでいることが素晴らしいと思いました。

こくみん共済 coop 総務部 社会貢献推進課 主任

加藤麻実子

取材協力:釜石市大渡町自主防災会 会長 荻野哲郎さん

取材日:2012年10月9日