- PROFILE

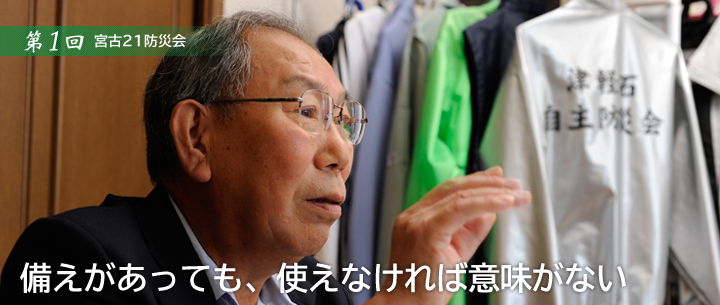

- 県庁所在地の盛岡市から、直線距離でおよそ90km東に位置する宮古市。相次ぐ市町村合併により広大な面積をもち、人口も岩手県沿岸部の市町村のなかで最も多い。東日本大震災では、リアス式海岸に面していることもあり、大きな津波の被害を受けた。宮古市の津軽石地区には自主防災組織があるが、なかでも最も活発に活動しているのがこの「宮古21防災会」だ。年に2回の防災訓練をはじめとし、排水のための側溝の整備なども行なっている。会長を務める藤沼久人さんは、宮古市防犯協会連合会の副会長など他に5つ以上の組織の役員を務める、地域の要となる人物。今回は津波によって水害にあったお宅で話をうかがった。

この部屋でパソコン作業をしていた時に地震がおきた

震災が起きたときは、自宅にいました。揺れがおさまって外に出ると、津波が来ると防災無線が知らせていたので、すぐに公民館などの避難所の鍵を持って解錠しにいきました。津軽石水門は10メートル近い高さがあるのに、それを超えて水が入ってくるのが見えたんです。これはまずいと思いました。軽トラックで、お年寄りを助けてまわり、津波に追われながら避難場所にたどりつきました。避難生活が始まってからは、市の職員らと連携して、防災会の役員が2人ずつ交代で避難所の番をしました。電気も水道も、20日間くらい使えず、発電機などを駆使しながらなんとかしのぎました。常に機材の整備をしておいて、本当に良かったと思います。

防災会設立当初から会長を務めている藤沼さん

震災前は、「過去に津波が来たことはないから」と、防災訓練に参加する人は少なかったんです。しかし、震災後は、若い人も参加してくれるようになりました。私は常日頃、「自分の身は自分で守れ、自分の地域は自分で守ろう」と声をかけてきたのですが、それが浸透してきたように感じます。防災会の手伝いを申し出てくれる人も増えました。防災訓練後に飲み会を開くと、けっこう皆さん参加してくれるんですよ。やはりまだ「飲みニケーション」は有効ですね(笑)。そういった機会を積み重ね、防災組織を若い世代に引き継いでいきたいです。

橋のすぐ下まで水とがれきが流れてきていた

今回の震災で、私たちは防災会としてすぐに救助活動・避難誘導活動を行ったのですが、私服だと一般市民と間違えられて活動がままならないことがありました。そこで、「宮古21防災会」と入った上着をつくることにしました。また、一時的な「避難場所」の整備の必要性も感じました。避難場所は高台にあるため、電気もトイレもなく、長時間過ごすのにはかなり大変です。もっと整備できないかと、要望を市に提出しています。現場の抱える問題と行政で考えている復興計画には、まだ隔たりがあるように感じます。そこを埋めていくのも私の仕事です。

-

災害が起きる前の備えとして、気をつけておくべきことはありますか。

災害が起きる前の備えとして、気をつけておくべきことはありますか。

-

毛布や発電機などの防災グッズを、避難所である学校に保管している地域はあると思います。保管場所の鍵は町内会長など地域住民に預けておくのがいいでしょう。学校関係者は遠方から通勤していて、災害時に学校の近くにいない場合があるからです。

毛布や発電機などの防災グッズを、避難所である学校に保管している地域はあると思います。保管場所の鍵は町内会長など地域住民に預けておくのがいいでしょう。学校関係者は遠方から通勤していて、災害時に学校の近くにいない場合があるからです。

-

震災時に一番大変だったことはなんでしょうか。

震災時に一番大変だったことはなんでしょうか。

-

震災が起きて約20日間、電気がこなかったことですね。電気がないと、水道も使えないからごはんも炊けない。携帯電話の充電もできない。何もできないんです。発電機はありましたが、数が足りなかったので、震災後に買い足して公民館に常備することにしました。

震災が起きて約20日間、電気がこなかったことですね。電気がないと、水道も使えないからごはんも炊けない。携帯電話の充電もできない。何もできないんです。発電機はありましたが、数が足りなかったので、震災後に買い足して公民館に常備することにしました。

- 「自分の身は自分で守る、地域は地域で守る」が印象的でした

-

震災後、防災会の活動の重要性を伝えることで、若者が積極的に訓練に参加するようになったというお話を伺い、日々力強い活動を行っている「宮古21防災会」から私も力を分けていただいたように感じました。今後も「自分の身は自分で守る、地域は地域で守る」をモットーに活動を行なっていただきたいと思います。

こくみん共済 coop 総務部 社会貢献推進課

長倉博志

取材協力:宮古21防災会 会長 藤沼久人さん

取材日:2012年10月9日