「3・11」を人の絆を取り戻し、再生に向かう出発点にするために

このたびの大規模な地震により被害を受けられた皆さまに謹んでお見舞い申し上げます。また、一日も早い復旧を心からお祈り申し上げます。

昨年9月から、「阪神・淡路大震災から何を学ぶか」という連載をしてきましたが、今回の東日本大震災の発生という事態を受けて、今回は急遽掲載内容を変更しております。

今回はこれまで「阪神・淡路大震災から何を学ぶか」でライターをしていた菊池原 博さんが、これまでの取材から学びとったことをベースに、東日本大震災をどうとらえ、復興に向けてどういうスタンスで取り組んでいくことが望ましいのか、についてまとめてくださいました。

また、次月以降の掲載内容や更新時期は未定となっています。予めご了承ください。

戦後最大規模の大震災

戦後最大規模の大震災

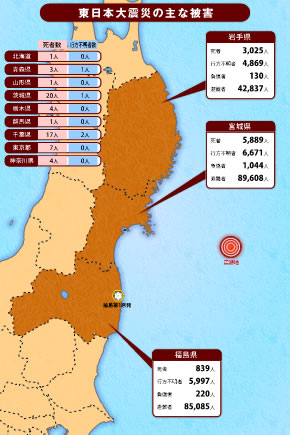

図1. 東日本大震災の被災地の主な被害

(2011年3月24日 警察庁発表)

3月11日午後2時46分、宮城県沖を震源とするマグニチュード9.0の東日本大震災が起こった。阪神・淡路大震災と比べると、その桁違いの規模と被害の深刻さが分かる。1995年1月17日に発生した阪神・淡路大震災は大都市直下型地震で被害地域は約50kmである。それに対して、今回の被害地域は青森県八戸市から岩手県、宮城県、福島県、茨城県、千葉県まで。直線距離にして500km以上に及ぶ(図1)。被害を大きくしたのは北海道から千葉県にかけて押し寄せた大津波で、広範囲な地域が呑み込まれ、甚大な被害が出た。

特に、岩手県、宮城県、福島県では海岸沿いの地域や名取川などの河口周辺から上流数kmにわたって、津波が押し寄せ、地域が壊滅した。阪神・淡路大震災では家屋の倒壊で多数の圧死者が出たが、助け出された人も多い。これに対して、大津波は家も人も流し去り、地震発生から2週間以上たった現在でも、安否不明の人が2万人近くに上っている。阪神・淡路大震災で大きな被害を被った神戸市長田区の家屋倒壊率は57%、死者は約932人で、人口の0.7%程度である。ところが、宮城県南三陸町では70%余りの家屋が津波で流されたといわれ、町民1万8,000人余りの内、避難が確認されたのは9,350人、町の人口の半分近く、岩手県山田町では人口の8割近くに及ぶ約1万5000人の安否が不明だ。こうして、3月24日現在での死者は9,811人、安否不明者は19,806人と阪神・淡路大震災の死者6,433人をはるかに上回っている(以上、『朝日新聞』3月24日現在のまとめより)。

阪神・淡路大震災以降浮き出てきた問題が現実に

阪神・淡路大震災以降浮き出てきた問題が現実に

加えて、東京電力福島第一原子力発電所が地震と津波によって、旧ソ連のチェルノブイリ事故に次ぐ、国際評価尺度で大事故にあたる「レベル6」の事故を起こし、未だに終息の見通しが立っていない。

医療面で見ると、阪神・淡路大震災では「震災関連死」がクローズアップされ、2004年の中越地震では「エコノミークラス症候群」、2007年の中越沖地震では東京電力柏崎刈羽原子力発電所の被災による「原発震災」が問題になった。今回の大震災は巨大地震と津波による、被害の地域的な広大な「広がり」と地域社会及び個人の生活の完全な破壊という「深さ」の両面を持っている。そして、「原発震災と放射能汚染」も含めて、阪神・淡路大震災以来の地震で問題になった全ての課題を私たちに突きつけている。

無数のNPOとボランティアの存在が阪神・淡路との決定的な違い

無数のNPOとボランティアの存在が阪神・淡路との決定的な違い

阪神・淡路大震災は、日本社会が高齢者や障がい者、在日外国人など社会で声を上げるのが難しい人々が災害の犠牲になりやすい構造になっていることを明らかにした。こうした人たちは生活の基盤となっている住まいや街が破壊されると、一般の人たちよりも打撃が大きく、自力で生活し、人生を立て直していくことが困難になる。その上で、阪神・淡路大震災の復興過程においても、その問題が十分に意識されたとはいえなかった。その結果、ハード面での復興はなされても、人間が生きていく上で欠かせない地域の人々とのつながりと支え合いを十分に作り出すことができず、それが孤独死などを生む大きな要因になった。

阪神・淡路大震災と桁違いの被害をもたらした今回の大震災だが、当時と決定的に違うことは被災した地域も含めて、全国で無数のNPO、NGOなどの自主的活動団体が活動していることだ。また、2000年にスタートした介護保険制度の下で、高齢者や障がい者の生活を支援する老人保健施設やグループホームなどが存在する。こうした活動とその広がりの中にこそ、今の社会で人間らしい生活を送ることができるようにしていくための可能性が存在しており、それを拠点に大震災の被災者支援を行うことが求められている。

人間関係の可視化が被災者の希望につながる

人間関係の可視化が被災者の希望につながる

阪神・淡路大震災の後、少し時間が経ち、ボランティアの活動が減る中で、「もう、僕たちはいらないね」というと、住民から「いてくれるだけで心強いんだ」と言われたボランティアがいたという。その言葉の中に、ボランティアが果たす役割が込められているのではないだろうか。ボランティアの最大の役割は「思いの共有」であり、様々な活動に参加するだけで、その役割は充分に果たしているのである。遠隔地で駆け付けることができない人は物資やカンパを送る。カンパを送ることができない人はメッセージを送る。個々人ができることをするのがボランティアである。

被災者は突然の悲惨な状況に遭遇した直後、パニック症状になる。今までの生活からの暴力的ともいえる転換の強制は理解不可能で、何が起きたのかさえ分からない。ただ呆然とし、受けた衝撃を抑えることができない状況が続く。しばらくすると、周囲の状況や置かれてしまった現実が見えるようになるが、それをきちんと理解することは難しい。喪失感や家族、友人などを見殺しにしてしまったのではないかという思いから、自分を責め続け、再起への挑戦の思いと直面している不安のギャップから、絶望が襲う。

この絶望を乗り越えるには希望が必要だ。亡くなった人たちを弔うのは生き残った者にしかできず、最大の弔いは生き残った者が生き続けることだ。そこで被災者が希望を抱くためには、「見捨てられていない」という形で、人間関係を見えるようにすることが求められる。身近な人たちだけでなく、たくさんのメッセージを形にして届ける必要がある。

「忘れていない」とのメッセージを長期的に届け続ける

「忘れていない」とのメッセージを長期的に届け続ける

阪神・淡路大震災では、神戸新聞を中心に、毎日、避難所に大量の新聞が届けられた。これによって、支援の輪の広がりや関係者の懸命な活動ぶりが伝わり、被災者は期待を持つことができ、コミュティー活動への参加意欲やお互いへの思いやりも生れた。そうした中で、ボランティアはそこに存在するだけで、絆を可視化させるし、近くにいることで恐怖感を緩める。こうして、希望を確認できた時に、被災者は少しずつ、精神的落ち着きを取り戻していく。

ボランティアの精神的な支援、寄り添いは救援から避難生活、生活再建、復興・地域づくりという過程の中で、長期にわたって求められる。今、物資を送ったり、カンパをしたり、ボランティアに駆けつけることも必要だが、時期をずらして、少し落ち着いてからの長期的な支援も大切だ。とりわけ、今回の大震災は被害の規模も極めて大きいため、「忘れていない」というメッセージを出しながらの継続的な支援の活動が極めて重要である。

20世紀型の産業・社会構造が根本的に否定された東日本大震災

20世紀型の産業・社会構造が根本的に否定された東日本大震災

阪神・淡路大震災が起きた時の兵庫県知事だった貝原俊民氏は「阪神・淡路大震災は20世紀型の都市のあり方が根本的に否定された災害。復興にあたっては、より人間らしい空間や生活のスタイルを目指していかなければならない」と述べている。1平方キロあたり1万人以上が住む日本有数の大都市である神戸を襲った直下型地震は20世紀に作られた都市が持つぜい弱性を明らかにしたのである。

今回の東日本大震災はどうだろうか。マグニチュード9.0という巨大地震と津波による被害のほとんどは人の知恵が及ばない「天災」だ。しかし、その後の東京電力福島第一原子力発電所の大事故はそこに原発を作ることにしたのが人間であることを考えれば、「人災」以外の何ものでもない。これに対して、少数の学者や地域住民が「地震大国で、豆腐のような日本列島に54基もの原発が存在すること」の危険性を長年、訴えてきたし、10年以上前に今回と全く同じ事故の発生を警告した地震学者もいる。

しかし、電力会社や国は原発を聖域にして、その警鐘を受け止めず、「安全だ」と言い続け、原子力発電所を運営してきた。そして、それは原発が立地する過疎地と大量の電力が供給される首都圏を中心とする住民に様々な利便性をもたらし、日本の産業経済発展の基盤となってきた。こうした経緯を考えれば、今回の大震災による原発事故は、日本の「20世紀型の産業、社会構造」のあり方が根本から否定されたことを意味する。原発事故が未だ終息していない中で、今後の方向性を論じるのは早計な面はあるが、被災者に対する支援、ボランティア活動の中でも、そのことは常に意識され続けなければならない。

人間が人間らしく生きられることを目標に、可能なことに取り組む

人間が人間らしく生きられることを目標に、可能なことに取り組む

そうした中で、とりわけ復興過程では、阪神・淡路大震災の経験を学ぶ必要がある。神戸市では、「20世紀型の都市作り」から転換して、人間が人間らしく生きていくことができる都市を作るという問題意識が明確に存在したにもかかわらず、実際の施策はその通りにならず、「震災前に描かれていた都市の姿がそのままできあがっている」という状況が生まれた。

人の命や町並みのように、人々がいくら努力しても大震災前には戻せないものはたくさん存在する。取り戻せないものが無数にあることを認めた上で、取り戻せるもの、新しく作るものは、そこに住む人々が納得できるものにしていくのが「復興」である。被害の大きさから、その道のりは阪神・淡路大震災とは比較にならないほど、長く、遠いかもしれない。しかし、「人間が人間らしく生きられる」ことを根本に据えて、立ち向かえば、「3・11は人の絆を創り出し、再生に向かう出発点だった」と語られる時が来ると確信する。

-

昨年9月から「阪神・淡路大震災から何を学ぶか」として、連載を行ってきました。その中で取材した多くの人が今回の大震災の救援活動に立ち上がっています。第4回で取り上げた、日本の災害看護分野の第一人者であるNPO法人 阪神高齢者障害者支援ネットワーク 理事長 黒田 裕子氏はいち早く被災地に入り、医療関係の消耗品、子ども向けの日用品などの不足と地域や被災者の状況に応じた支援の必要性を訴えてきています。また同じく第4回で取り上げた、金 宣吉(きむ そんぎる)氏が理事長を務めるNPO法人 神戸定住外国人支援センター(KFC)では壊滅的な被害を受けた地域の中で、孤立している被災者に適切なサポート態勢を確立し、安心して暮らせる環境を作るため、希望する被災者をチャーターしたバスなどを使って、関西地区に移送、仮定住させる「東北・関東大震災ボランティア・被災者シップ(移送プロジェクト)」に取りかかっています。

今後、この連載では被災者支援と被災地復興に向けて、様々なボランティア団体やネットワークの動き、大震災から学ぶことやこれから目指していく方向などについての掲載も検討していきます。