#今できるたすけあい

コラム

数字が覚えられない私、共感がわからない夫

※この記事は2020年4月28日に執筆したものです。

私は数字が覚えられない。

今住んでいるマンションの住所も覚えられないし、郵便受けのダイアル式の鍵も数字が覚えられず、毎度スマホのメモを見返している。ゆえにスマホの電池が切れていると、生活は一瞬でフリーズだ。

夫の誕生日も覚えられず、結婚指輪にわざわざ8月14日だと刻印した。これは愛というより、メモである。「配偶者の生年月日」の記入を求められるときには、毎回カンニングするような気持ちで指輪を見てから書いている。

夫は逆に、一度訪れた旅館のWi-Fiパスワードを、一年経っても覚えているような人間だ。料理のレシピも、一度見ればグラム数などは暗記できるらしく、二度と同じ数字を見ることはない。私はスマホを30回はロック解除でベタベタにしながら、レシピを見返しているというのに!

ある冬の日。私の姉の家で、3歳になる姪っ子と一緒にスライムで遊んでいた。姉と私が「昔、実家でスライム作ったよねぇ」「あれ、どうやって作ったんやっけ?」と話していると、間髪入れずに夫が「水と洗濯のりを50mlずつ、それにお湯25mlにホウ砂を2g溶かして混ぜると出来るよ」とレシピを伝えてきた。

「今、検索した?」

「いや、前に作ったから」

「前って?」

「小学生の頃」

──みたいな感じの会話が、非常によくある。

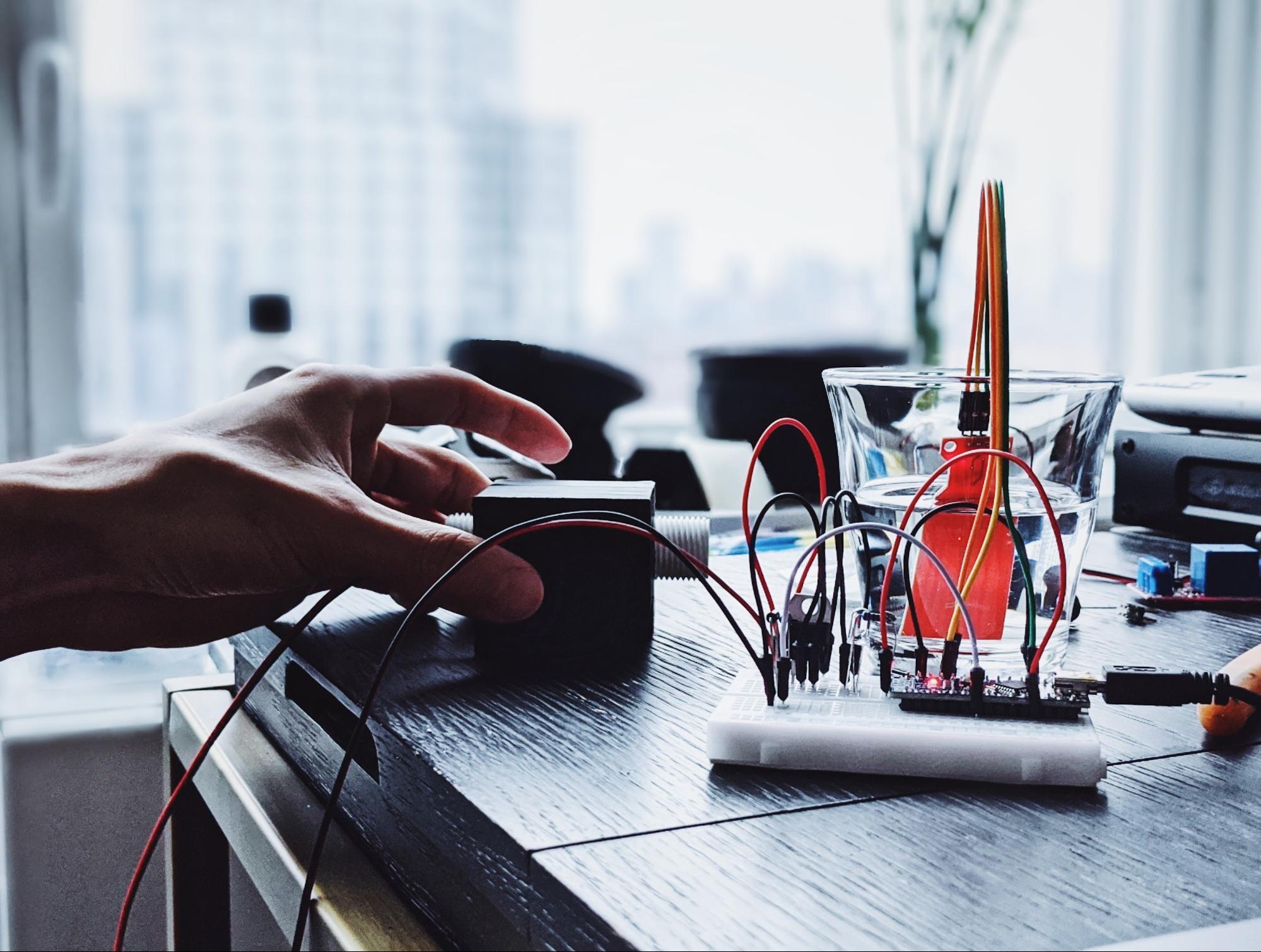

ちなみに夫は研究者や科学者などではなく、文学部出身の音楽家。だけれども、家ではいつも、電子回路の半田付けか、モデリングか、プログラミングに興じている。私にはその能力の程度はよくわからないが、日常生活を送る上ではとてもたすかっている。例えばAmazonで買った浄水器がうまく蛇口に接続できないときなんかは、すぐにアダプターをモデリングして3Dプリンタで出力してくれた。とっても頼れる、自慢の夫だ。

一方で、夫にはめっぽう苦手なことがある。世の中の「共感」と呼ばれるものが、まったく理解できないらしい。

どれだけ切ないストーリーの映画であろうと、どれだけ胸を打つJ-POPの歌詞であろうと、青臭い青春時代から今に至るまで、自分ごととして共感した経験は皆無とのこと。じゃあ映画館で何を観ているのかと聞けば、まずは音の扱われ方、次に映像や光の技術、そして物語としての整合性や完成度を観察しているらしい。

スポーツ観戦においても、特定の選手やチームを応援するという経験は一切なく、常に技術だけを追っている。選手の怪我や成長ストーリーでおいおい涙を流す私とは正反対だ。

かわいいモンスターを育成するゲームでは、モンスターに「Ver.1」「Ver.1.1」などの命名規則で名前をつけている。近い将来、猫を飼いたいらしいが、「Ver.1」と名付けないことを切に願う。

そんな夫にとって「空気を読む」とか、「気持ちをおもんぱかる」みたいなことは、本当に、本当に、本当にさっぱりわからないらしい。第三者を交えて食事をしても、びっくりするくらい空気を読まないので、相手がきょとんとしてしまい、焦った私が夫の性格を解説する役に回る。

と、なぜ急に、こんな小規模な世界の話を持ち出したかというと、昨今の世の中では「たすけあいが大切ですよ」というムードが強くなっているからだ。非常事態なのだから、当然そうだろう。私もそう思う。

しかし、たすけあい。やさしく見えて、これは実は、すごく難しい。一般的な「人だすけ」の多くは、亀をたすける浦島太郎のごとく、想像力や共感力で相手の痛みを自分ごとのように感じた人から、頭よりも先に心が、そして身体が動く。

たすけられた側も、相手との心の触れ合いに感謝して、また誰かをたすけていく。

そうした優しさの循環、あたたかい感情の受け渡しこそが「理想的な社会」だとされている。思いやりにあふれた社会。そんな世界に、私もぜひ参加したい。

が、夫のように、目の前にいる人の感情に「共感」したことがない人にとって、相手の痛みを想像して動くことほど難易度が高いものはないのだ。わからない。わからない、という状況すらわからない。そうしている間にこう言われてしまう。

「相手の気持ちになって考えてみなよ。どうしてわかってくれないの? 信じられない!」

これは私の短所に置き換えてみると

「自分の住所くらい覚えなよ。どうして覚えられないの? 信じられない!」

……とキレられるような感じで、もしそんなことを言われた日には、無理なものは無理なんだ! と逆ギレし、心の壁を作ってしまいかねない。

とことん感情的な私と、スーパーコンピューターのような夫。今となってはその違いを受け入れつつあるのだが(まだ途中)あまりにも性格が違うので、もちろん最初は戸惑うことばかりだった。

例えば私が悲しいとき、夫は欠点を指摘し、事態を改善するソリューションをパキパキとした論調で提案してくれる。例えば私のお腹が痛いとき、夫は特に何も言わず、頼めば鎮痛剤を差し出してくれる。しかし私がまず欲しいのは、「大丈夫?」の一言なのだ。それだけで悲しみも、腹の痛みも消えたりするのだ。

私たちは小学校で「自分がされて嬉しいことを、相手にもしましょう」と教わってきた気がするのだが、この教訓には落とし穴がある。だって、痛みを感じたときに欲しいものが、人によっては全く違うんだ。しかしそんなこと、小学校では教えてくれなかった。

私の心が痛むとき、「寄り添い」という薬は効果てきめんだ。

しかし夫が悩んでいるときは、「一人にする」という薬が効くらしい。

二人暮らしを始めた当初は、これをお互いが知らなかった。だから私が落ち込み、悲しみに暮れていると、いつも夫は何も言わず、ドアを閉めて別の部屋に出ていった。それは夫なりの「自分がされて嬉しいことを、相手にもしましょう」だったのだが、私は「切り捨てられた…?」と絶望し、必殺技「どうしてわかってくれないの!」を発動していた。

同時に、夫がイライラしているとき、私はいつも隣で「大丈夫?」「何が苦しいの?」「出来ることがあれば言ってね」「何か食べたいものある?」と寄り添い続けてた。それでもイライラは収まらないどころか、なんだか悪化しているので「もしかして、私がイライラさせてる……?」と自虐に走る始末。夫は思考を整理する静寂が欲しいので、とにかくほっといて欲しかったらしい。寄り添いは逆効果でしかなかったのだ。

人にとって、効果のある処方箋はまるで違う。それを間違えると、どれだけ相手を大切に思っていようが、その気持ちは伝わらない。

災害の多いこの国には、人だすけのエキスパートたちが沢山いる。人の痛みを他人事にせず、人だすけを仕事にしている人もいるし、無償で献身的に活動する人もいる。

なにか大きな災害があれば、彼ら彼女らは被災地に駆けつけ、慣れた手付きで処置をする。壊れた場所を修復する。心のケアをする。そうした優しさによって、癒えていく痛みは多いだろう。

けれども今は、経験したこともないほど広範囲で、痛みや苦しみが生まれている。それも地球全体で、同時に。

先の見えない暮らしの中で、オンラインカウンセリングに駆け込む人の数が急増しているらしいのだが、カウンセラーの数は足りるのだろうか。人だすけのエキスパートが多いこの国でも、1億2千万人が相手ともなれば、需要と供給の数字はかけ離れてしまいそうだ。

だから今は、いつも率先して「人だすけ」に駆けつけていない人とのたすけあいこそ、大切なんじゃなかろうか。それは私であり、夫であり、つまり人として生きとし生けるもの全員だ。でも、人だすけのエキスパートじゃない私たちは、相手の痛みの詳細を知らないままに、間違った処方箋を出してしまいがちだ。

私たち夫婦はニューヨークで暮らしている。事実上の外出禁止令が出されたのは3月22日の夜だった。とはいえ、日頃から二人ともフリーランスで在宅ワーカーなので、最初は「外出禁止と言われても、やるべきことはあまり変わらないね」だなんて言っていた。

けれども、隔離生活も30日目くらいになると、私は完全に気持ちが参ってしまった。日頃から、ショックなニュースのテロップを見ただけで1日中落ち込んでしまうほど、共感性を凝縮したような性格なので、最近の社会情勢はあまりにも辛い。眠れなくなり、ストレスも溜まってくる。

ニュースを見るだけ、SNSをスクロールするだけでも精神が参ってしまうが、窓の外から救急車のサイレンが響くたびに、ニューヨークの病院で働く看護師さんの涙の動画が頭をよぎり、胃の底が黒いもので埋め尽くされてしまう。彼女の身を守るための備品は、足りているのだろうか。慌てふためく私の横で、夫は淡々と機械工作をしている。

どうせ家の中に3Dプリンターがあるのであれば、不要不急な機械工作ではなく、フェイスシールドを作って欲しい、と夫に懇願した。この状況下で、何かたすけたい。何か痛みに寄り添いたい。私は私で出来ることをやるが、それを仲間である夫にも実行して欲しい。技術をどうか、人のために。

けれども夫は「うちの3Dプリンタでは、耐久性が低いから品質の低いものしか出来ない。それに俺は、美しいものを作ることで社会に貢献したいんだ。今この瞬間、地球上から美しいものを作る人が消えたら、それはとても悲しいこと」だと答えた。

共感性の強すぎる私には、夫は一見、社会の痛みに無関心であるようにも見えてしまった。けれども一晩してから、それは尊重すべき意思だと気付いた。

──私は数字が覚えられない。夫は共感と呼ばれるものが、さっぱりわからない。

私は今日も感情的な文章を書き、夫は今日も無心に機械工作に興じている。夫いわく、それは人類を震撼させるほどに美しい音を奏でるらしい。

小さな家の中で今にも爆発しそうな多様性を共存させながら、相手の処方箋を教えてもらい、自分の処方箋もちゃんと伝える。それが一番狭く小さな単位での、小規模な、それでも不可欠なたすけあいになりそうだ。

(写真:塩谷舞 編集:はつこ)

塩谷舞

X(旧Twitter) | Instagram | Facebook

そのほかのコラム

Copyright こくみん共済 coop <全労済>